Questo articolo è stato letto 1 2,471 volte

Un Viaggio nei Meandri della Psiche: Esperimenti che Hanno Cambiato la Nostra Visione di Noi Stessi

La psicologia ha da sempre cercato di comprendere i comportamenti umani attraverso studi ed esperimenti che hanno rivelato verità sorprendenti e talvolta scomode. In questo articolo, esploreremo 28 esperimenti psicologici che hanno gettato luce su aspetti nascosti della natura umana.

1. “Una Classe Divisa”: l’Esperimento di Jane Elliott

Una Lezione Indimenticabile sulla Discriminazione

Nel 1968, in risposta all’assassinio del reverendo Martin Luther King Jr., l’insegnante Jane Elliott decise di affrontare il tema della discriminazione e del razzismo con la sua classe di terza elementare a Riceville, Iowa. Per rendere il concetto più concreto e far vivere agli studenti un’esperienza diretta di pregiudizio, ideò un esperimento rivoluzionario noto come “Blue Eyes/Brown Eyes” (Occhi Azzurri/Occhi Castani).

Lo Svolgimento dell’Esperimento

L’attività si sviluppò nell’arco di due giorni. Nel primo giorno, gli alunni con gli occhi azzurri vennero dichiarati “superiori”: ricevettero privilegi, elogi e trattamenti preferenziali, mentre quelli con gli occhi castani furono trattati come inferiori, privati di determinati diritti e persino criticati per il loro rendimento. Il giorno successivo, i ruoli si invertirono: gli studenti con gli occhi castani divennero il gruppo privilegiato, mentre quelli con gli occhi azzurri sperimentarono la discriminazione.

I Risultati e l’Impatto Psicologico

L’esperimento di Jane Elliott rivelò dinamiche sorprendenti: gli studenti che si trovavano nel gruppo privilegiato dimostrarono maggiore sicurezza in sé stessi, parteciparono più attivamente alle lezioni e ottennero risultati migliori nei test. Al contrario, i bambini discriminati si sentirono demoralizzati, risposero con meno sicurezza e registrarono performance peggiori nei compiti assegnati.

Questa dimostrazione pratica evidenziò l’impatto devastante della discriminazione sulla psiche e sulle prestazioni individuali, sottolineando come le etichette sociali possano condizionare profondamente il comportamento umano.

Perché l’Esperimento di Jane Elliott è Ancora Rilevante Oggi?

L’esperimento degli Occhi Azzurri/Occhi Castani continua a essere studiato in ambito educativo e psicologico come un caso esemplare di come il pregiudizio possa influenzare le persone fin dalla tenera età. Ancora oggi viene utilizzato come strumento didattico per sensibilizzare su tematiche come il razzismo, la discriminazione e il privilegio sociale.

Se vuoi approfondire di più sulla psicologia sociale e sugli effetti della discriminazione, continua a seguirci per altri contenuti su esperimenti e studi che hanno segnato la storia.

Fonti: Jane Elliott, “Blue Eyes/Brown Eyes Experiment” (1968)

2. “Il Fumo nella Stanza”: L’Influenza del Comportamento del Gruppo

Fonti: Bystander Effect – Latané, B., & Darley, J. M. (1970). “The Unresponsive Bystander: Why Doesn’t He Help?”

3. “La Scala del Pianoforte”: Promuovere Comportamenti Positivi Attraverso il Divertimento

La “Theory of Fun” di Volkswagen: Trasformare un’Abitudine

Può il divertimento incoraggiare le persone a fare scelte più sane? Volkswagen ha dimostrato di sì con un esperimento innovativo condotto nel 2009 nell’ambito della sua iniziativa “Theory of Fun”.

Per testare il potere del gioco nel modificare il comportamento quotidiano, Volkswagen ha installato in una metropolitana di Stoccolma una scala trasformata in un gigantesco pianoforte. Ogni gradino emetteva un suono diverso quando veniva calpestato, creando una vera e propria esperienza musicale per i passanti.

I risultati furono sorprendenti: l’uso della scala aumentò del 66% rispetto alle scale mobili adiacenti. Le persone erano più motivate a scegliere l’opzione più salutare semplicemente perché la trovavano più divertente!

Perché il Divertimento è un Potente Incentivo?

Questo esperimento ha dimostrato un principio fondamentale della psicologia comportamentale: rendere un’azione piacevole incentiva le persone a sceglierla spontaneamente.

Ecco perché la gamification, ovvero l’uso di elementi di gioco in contesti non ludici, è diventata una strategia efficace in diversi ambiti, dalla salute all’educazione, dal marketing alla produttività aziendale.

Cosa possiamo imparare dalla “Theory of Fun”?

Il divertimento può rendere i comportamenti positivi più attraenti. Se qualcosa è piacevole, siamo più propensi a ripeterlo.

Le piccole modifiche all’ambiente possono avere un grande impatto sulle scelte quotidiane.

La gamification è una strategia efficace per promuovere abitudini sane e incentivare l’interazione con prodotti o servizi.

Questo esperimento ci ricorda che a volte basta un tocco di creatività per rendere il mondo un posto migliore… un passo alla volta!

Fonti: Volkswagen, “The Fun Theory Project” (2009), Goodvertising

4. L’Esperimento Sociale della Birra Carlsberg

Cinema e Motociclisti: Quando i Pregiudizi Ci Ingannano

Siamo davvero consapevoli di quanto i pregiudizi influenzino le nostre scelte? Un esperimento sociale sorprendente ha dimostrato quanto il nostro cervello possa essere condizionato da stereotipi e percezioni errate.

L’Esperimento: Un Cinema, 148 Motociclisti e una Scelta Inaspettata

L’esperimento ha visto protagoniste coppie ignare che, entrando in una sala cinematografica quasi al completo, trovavano gli unici posti liberi circondati da motociclisti dall’aspetto minaccioso.

Il primo istinto? Paura e diffidenza. Molti esitavano, alcuni si giravano per uscire. Ma chi sceglieva di rimanere riceveva una sorpresa: applausi, sorrisi e un’accoglienza calorosa da parte dei motociclisti.

L’articolo continua dopo il video dell’esperimento

Cosa Ci Insegna Questo Esperimento?

I pregiudizi influenzano le nostre decisioni più di quanto pensiamo. Il nostro cervello utilizza esperienze passate e stereotipi per formulare giudizi rapidi, ma non sempre corretti.

Spesso vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere, e non la realtà oggettiva.

Superare i pregiudizi può portare a esperienze inaspettatamente positive.

Perché È Importante Combattere gli Stereotipi?

Questo esperimento dimostra quanto sia fondamentale andare oltre le apparenze e mettere in discussione le nostre convinzioni. Nel mondo di oggi, dove le prime impressioni contano più che mai, imparare a ragionare in modo critico può aiutarci a prendere decisioni più giuste e consapevoli.

La prossima volta che il tuo cervello ti suggerisce di giudicare qualcuno solo dall’aspetto, fermati un attimo e chiediti: e se mi stessi sbagliando?

Fonte: Carlsberg “Cinema Experiment” (2011)

5. “Il Violinista nella Metro”

L’Esperimento di Joshua Bell: Il Valore Dipende dal Contesto?

Il 12 gennaio 2007, i pendolari della metropolitana di Washington D.C. hanno assistito a uno spettacolo straordinario senza nemmeno rendersene conto. Un violinista di fama mondiale, con uno Stradivari da 3,5 milioni di dollari, ha suonato alcuni dei brani più complessi e affascinanti mai scritti. Eppure, quasi nessuno si è fermato ad ascoltarlo.

L’Esperimento: Un Genio Ignorato dalla Folla

L’uomo che suonava era Joshua Bell, uno dei violinisti più celebri al mondo. Soltanto poche persone si sono accorte della sua straordinaria esibizione, mentre la maggior parte dei passanti è rimasta indifferente, troppo impegnata nella routine quotidiana.

Eppure, solo pochi giorni prima, Bell aveva suonato a teatro con biglietti venduti per centinaia di dollari l’uno.

La Lezione Dietro Questo Esperimento

Il valore percepito dipende dal contesto. Lo stesso artista, lo stesso strumento e la stessa musica possono essere ignorati in un ambiente quotidiano, ma acclamati in un teatro prestigioso.

Siamo spesso troppo distratti per notare la bellezza che ci circonda. La frenesia della vita moderna ci porta a ignorare esperienze straordinarie che abbiamo proprio davanti agli occhi.

Le aspettative influenzano la nostra percezione. Se vediamo qualcosa in un contesto comune, tendiamo a sottovalutarlo, anche se è di altissimo valore.

Il Messaggio Finale: Fermati, Ascolta, Osserva

Questa esperienza ci insegna una lezione preziosa: quanto spesso ignoriamo la bellezza perché non ci aspettiamo di trovarla?

La prossima volta che cammini per strada, ascolta meglio, osserva di più, apprezza i dettagli. Il mondo è pieno di momenti straordinari… basta solo saperli riconoscere.

Fonte: Weingarten, G. (2007). “Pearls Before Breakfast”, The Washington Post.

6. “Esperimento della Caverna dei Ladri”

La Nascita dei Conflitti tra Gruppi

Nel 1954, Muzafer Sherif, uno dei pionieri della psicologia sociale, realizzò un esperimento che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla comprensione dei conflitti intergruppo. Lo studio fu condotto su un gruppo di ragazzi in un campo estivo, i quali vennero divisi in due gruppi distinti senza che sapessero dell’esistenza dell’altro. Quando i due gruppi si incontrarono per la prima volta, emersero subito ostilità, rivalità e una forte competizione.

L’Esperimento: La Nascita del Conflitto tra Gruppi

L’esperimento di Sherif mise in luce una dinamica fondamentale: la competizione tra gruppi che, anche se non premeditata, può sorgere spontaneamente quando due gruppi si percepiscono come rivali.

Le tensioni tra i partecipanti si intensificarono velocemente, con i membri di ciascun gruppo che mostravano un forte desiderio di prevalere sull’altro. Tuttavia, Sherif non si limitò a osservare il conflitto: introdusse un elemento che cambiò radicalmente la situazione.

L’Obiettivo Comune per la Cooperazione

Quando Sherif introdusse un obiettivo comune che richiedeva la collaborazione tra i gruppi, la situazione cambiò radicalmente. Le tensioni tra i gruppi iniziarono a diminuire progressivamente, e ciò che inizialmente era un conflitto si trasformò in un’opportunità di cooperazione. I ragazzi, ora obbligati a lavorare insieme per raggiungere un fine comune, superarono le barriere di ostilità e iniziarono a cooperare in modo efficace.

L’Importanza dello Studio di Sherif nella Psicologia Sociale

L’esperimento condotto da Muzafer Sherif è considerato una pietra miliare nella psicologia sociale, poiché ha fornito una chiara comprensione di come i conflitti tra gruppi possano emergere e, altrettanto importante, come possano essere risolti. Il concetto di “obiettivo comune” è diventato un elemento chiave nella gestione dei conflitti, suggerendo che la competizione può essere ridotta e la cooperazione promossa quando i gruppi sono costretti a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che non può essere ottenuto senza il contributo reciproco.

La Lezione Fondamentale: Gestire i Conflitti tra Gruppi

Questo studio ci insegna una lezione cruciale: i conflitti intergruppo possono essere risolti efficacemente se le persone sono guidate verso un obiettivo che trascende le loro differenze. La cooperazione, piuttosto che la competizione, diventa la chiave per superare le divisioni. Le intuizioni di Sherif sono ancora rilevanti oggi, applicabili non solo in ambito sociale, ma anche nelle dinamiche aziendali, politiche e internazionali, dove la collaborazione può ridurre le tensioni e promuovere la pace.

Fonte: Sherif, M. (1954). “Robbers Cave Experiment”

7. “Il Test del Marshmallow”

La Gratifcazione Ritardata e il Successo nella Vita

Negli anni ’70, lo psicologo Walter Mischel condusse un esperimento che avrebbe avuto un impatto significativo nel campo della psicologia, esplorando il concetto di gratificazione ritardata. Durante l’esperimento, un gruppo di bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni veniva posto di fronte a un dolcetto, con la promessa che, se avessero resistito alla tentazione di mangiarlo per 15 minuti, ne avrebbero ricevuto uno in più. L’esperimento mirava a testare la capacità dei bambini di esercitare l’autocontrollo.

L’Esperimento: Un Test di Autocontrollo e Pazienza

La situazione era semplice ma estremamente rivelatrice: i bambini erano lasciati soli nella stanza con il dolcetto e l’opportunità di guadagnarne uno extra, ma solo se riuscivano ad aspettare senza cedere alla tentazione. I risultati furono sorprendenti: solo un terzo dei partecipanti riuscì a mantenere l’autocontrollo e ad aspettare i 15 minuti necessari per ottenere il secondo dolcetto.

Le Implicazioni Psicologiche: Autocontrollo e Successo Futuro

Questo esperimento è diventato un classico nella psicologia comportamentale, poiché ha messo in evidenza come la capacità di autocontrollo sia cruciale non solo nel momento specifico, ma anche per il successo futuro. I bambini che erano riusciti a resistere alla tentazione nel breve termine mostravano, negli anni successivi, una tendenza a ottenere risultati migliori in vari aspetti della loro vita.

Follow-up e Scoperte a Lungo Periodo

In seguito all’esperimento iniziale, sono stati condotti follow-up che hanno confermato i risultati a lungo termine. I bambini che avevano mostrato una maggiore capacità di autocontrollo avevano più probabilità di avere punteggi SAT più alti, di completare il loro percorso educativo con successo e di ottenere migliori prospettive di carriera. Questo dimostra che la capacità di posticipare una gratificazione immediata in favore di un beneficio futuro è un indicatore importante di successo nella vita adulta.

L’Importanza dell’Autocontrollo per il Futuro

Il famoso esperimento di Walter Mischel ha avuto un enorme impatto sulla comprensione delle capacità cognitive e comportamentali legate al successo. La sua ricerca ci insegna che l’autocontrollo non è solo un comportamento momentaneo, ma una competenza fondamentale che influisce direttamente sul nostro percorso di vita. Saper resistere alle tentazioni immediate per ottenere vantaggi a lungo termine è una qualità che può determinare il nostro benessere e le nostre realizzazioni future, sia sul piano accademico che professionale.

Fonte: Mischel, W. (1972). “The Marshmallow Test” Oggiscienza

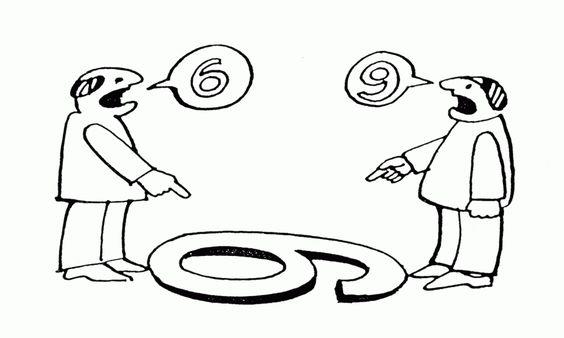

8. L’Effetto del Falso Consenso

Perché Pensiamo che Gli Altri la Pensino Come Noi

L’effetto del falso consenso è un bias cognitivo per cui tendiamo a sopravvalutare il numero di persone che condividono le nostre opinioni, scelte e comportamenti. Questo fenomeno è stato studiato in un esperimento condotto da Lee Ross e colleghi nel 1977.

L’Esperimento

Ai partecipanti, prevalentemente studenti universitari, fu chiesto se fossero disposti a camminare nel campus per 30 minuti indossando un cartellone pubblicitario a forma di sandwich con la scritta: “Mangia da Joe”. Dopo aver risposto, a ciascun partecipante fu chiesto di stimare quanti altri avrebbero accettato o rifiutato la proposta.

I Risultati

L’analisi rivelò un chiaro effetto di falso consenso:

- Coloro che accettarono di indossare il cartellone credevano che anche la maggioranza delle altre persone avrebbe fatto la stessa scelta.

- Coloro che rifiutarono erano convinti che la maggioranza avrebbe rifiutato.

Indipendentemente dalla loro decisione personale, i partecipanti credevano erroneamente che la loro scelta fosse la più comune.

Implicazioni Psicologiche

Questo esperimento evidenzia quanto fortemente le nostre percezioni siano influenzate dalle nostre esperienze e convinzioni personali. Il falso consenso ci porta a credere che le nostre opinioni siano più diffuse di quanto non siano in realtà, contribuendo a fenomeni come:

- Polarizzazione sociale: gruppi con ideologie simili tendono a rafforzare le proprie convinzioni, sottovalutando l’esistenza di visioni alternative.

- Errori di giudizio: quando assumiamo che gli altri condividano il nostro punto di vista, possiamo prendere decisioni basate su dati errati.

Comprendere il falso consenso è essenziale per sviluppare una maggiore consapevolezza e apertura mentale nel confrontarsi con opinioni diverse.

Fonte: Ross, L., Greene, D., & House, P. (1977). “The False Consensus Effect: An Egocentric Bias in Social Perception”. Journal of Experimental Social Psychology.

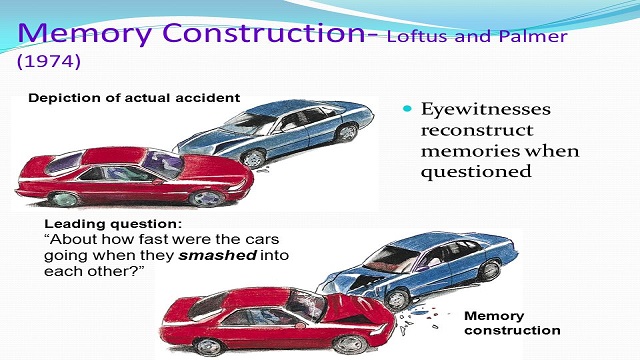

9. L’incidente automobilistico

La Distorsione del Ricordo tramite la Lingua

Nel 1974, gli psicologi Elizabeth Loftus e John Palmer condussero un esperimento che rivelò quanto il modo in cui vengono formulate le domande possa influenzare i ricordi dei testimoni oculari. L’obiettivo era dimostrare che le testimonianze possono essere distorte a causa della formulazione di domande specifiche, mettendo in evidenza la plasticità della memoria umana e come possa essere modificata da fattori esterni.

L’Esperimento

Nel corso dell’esperimento, a un gruppo di persone furono mostrate delle immagini di due auto coinvolte in un incidente automobilistico. Dopo aver visto le immagini, ai partecipanti fu chiesto di stimare la velocità alla quale i veicoli stavano viaggiando al momento dell’incidente. Tuttavia, la domanda veniva formulata in modo diverso per ciascun partecipante, utilizzando verbi differenti come “colpito”, “urtato”, “schiantata” o “distrutta”.

L’Influenza delle Parole sulla Percezione della Velocità

I risultati furono sorprendenti: a seconda del verbo usato nella domanda, le stime della velocità percepita variavano significativamente. In particolare, i partecipanti che avevano sentito il verbo “schiantata” tendevano a stimare velocità più alte rispetto a quelli ai quali era stato chiesto se le auto si fossero “urdate” o “colpite”. Questo suggeriva che il linguaggio non solo influenza la percezione di un evento, ma ha anche il potere di modificare la memoria stessa.

La Memoria Non è un Registro Infallibile

Questo esperimento di Loftus e Palmer è diventato un punto di riferimento importante nel campo della psicologia cognitiva, poiché ha messo in evidenza che i ricordi non sono semplicemente riproduzioni fedeli degli eventi, ma sono suscettibili a modifiche esterne, come la formulazione delle domande. La ricerca ha avuto implicazioni significative nel contesto legale, dimostrando che le testimonianze oculari, che vengono comunemente utilizzate nei processi, potrebbero non essere così affidabili come si pensava, poiché possono essere distorte dal linguaggio utilizzato dagli interrogatori.

Implicazioni per la Psicologia e il Sistema Giudiziario

Lo studio di Loftus e Palmer ci insegna che la memoria è un processo molto più flessibile e influenzabile di quanto spesso crediamo. Le nostre percezioni del passato possono essere alterate da piccole modifiche nel linguaggio o nelle domande a cui siamo sottoposti. Questo rende importante essere consapevoli dei fattori che possono distorcere i ricordi, soprattutto in contesti legali dove la testimonianza di un testimone oculare può avere un impatto significativo sugli esiti di un caso.

- Fonti: Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). “Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory.” Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.

- Loftus, E. F. (2005). The Eyewitness Testimony: Civil and Criminal. In Memory and Law.

- Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (1995). “The formation of false memories.” Psychological Science.

10. L’esperimento del gorilla invisibile

Prima di tutto guarda il breve video dell’esperimento (l’articolo prosegue dopo il filmato), ci sono sei persone, tre con magliette bianche e tre con magliette nere, si passano palloni da basket. Mentre guardi, devi tenere un conteggio silenzioso del numero di passaggi effettuati dalle persone in camicia bianca.

Hai visto il gorilla che entra nel mezzo dell’azione, affronta la telecamera e si batte il petto, quindi se ne va, trascorrendo nove secondi sullo schermo?

Ora riguarda il video con la consapevolezza dell’elemento nascosto e sicuramente lo noterai.

Durante questo esperimento all’Università di Harvard diversi anni fa, si scoprì che metà delle persone che guardavano il video e contavano i passaggi non vedevano il gorilla. Era come se il gorilla fosse invisibile.

Questo esperimento dimostra come spesso non vediamo tante cose che accadono attorno a noi.

11. Monster Study (1939)

Condizionamento Psicologico e Linguaggio

L’esperimento noto come “Monster Study” fu condotto nel 1939 da Wendell Johnson, un logopedista dell’Università dell’Iowa, insieme alla sua studentessa Mary Tudor. L’obiettivo principale di questo studio controverso era dimostrare che la balbuzie non fosse causata da fattori genetici o organici, ma piuttosto dal modo in cui veniva percepita e trattata dagli altri, in particolare dall’ambiente sociale e dalle figure autoritarie.

Esperimento

Per l’esperimento, Johnson selezionò un gruppo di 22 bambini orfani, divisi in due gruppi distinti. Il primo gruppo, che fungeva da gruppo di controllo, ricevette un feedback positivo per il loro linguaggio. A questi bambini veniva incoraggiato l’uso fluente della parola, senza alcun tipo di critica, con l’intento di rinforzare l’autostima e la fiducia nel loro modo di parlare.

Il secondo gruppo, al contrario, fu etichettato come “balbuziente”. I bambini di questo gruppo furono costantemente criticati per ogni minimo errore verbale e vennero sottoposti a un ambiente negativo e punitivo, che puntava a evidenziare e ridurre ogni imperfezione nel loro linguaggio. L’esperimento mirava a studiare come un trattamento psicologico diverso potesse influire sullo sviluppo della balbuzie.

Risultati: L’Impatto Psicologico Sulle Capacità Verbali

I risultati furono scioccanti: alcuni bambini inizialmente fluenti nel gruppo “balbuzienti” iniziarono a sviluppare problemi reali di balbuzie. L’ambiente negativo e le continue critiche sembravano innescare un condizionamento psicologico che influenzò direttamente il loro modo di parlare. Questo evidenziò come l’ambiente sociale e le aspettative degli adulti possano giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del linguaggio e nelle difficoltà comunicative.

Conseguenze Emotive a Lungo Periodo

Le implicazioni dell’esperimento non si fermarono ai cambiamenti nel linguaggio dei bambini. Molti dei partecipanti portarono con sé le conseguenze emotive dell’esperimento per tutta la vita, sviluppando problemi psicologici e emotivi legati alla loro autostima e alla paura del giudizio altrui. L’esperimento ha avuto effetti devastanti su alcuni dei bambini coinvolti, che hanno vissuto traumi psicologici che li hanno accompagnati per anni, evidenziando come l’ambiente e l’interazione sociale possano avere un impatto duraturo sullo sviluppo emotivo e comportamentale.

Implicazioni Etiche e Psicologiche

Il “Monster Study” è diventato uno degli esperimenti più discussi e controversi nella storia della psicologia, principalmente a causa dei problemi etici sollevati dalla ricerca. L’esperimento non solo ha esaminato l’effetto del condizionamento psicologico sul linguaggio, ma ha anche messo in luce i rischi di manipolare le persone vulnerabili senza il loro consenso informato. L’esperimento ha sollevato importanti questioni sull’etica nella ricerca psicologica, specialmente quando coinvolge bambini e individui in situazioni vulnerabili.

L’esperimento “Monster Study” ha rivelato quanto profondamente l’ambiente e le percezioni sociali possano influenzare lo sviluppo del linguaggio e l’autostima. Le sue implicazioni sono ancora oggi oggetto di discussione, soprattutto per quanto riguarda le pratiche etiche nella psicologia e nell’ambito della ricerca scientifica.

Nel 2001, l’Università dell’Iowa si scusò ufficialmente per l’esperimento, definendolo “deplorevole e indifendibile”.

Fonti:

- Tudor, M., & Johnson, W. (1939). “The Monster Study.” University of Iowa Report.

- Johnson, W. (1946). Speech and Hearing: A Survey of the History of Speech Pathology.

- Hare, M. (2003). “The Monster Study: The Ethical Dilemma of Wendell Johnson’s Stuttering Experiment.” American Journal of Speech-Language Pathology.

- Packman, A., & Attanasio, J. (2007). “The History of Stuttering: The Case of Wendell Johnson and the ‘Monster Study’.” Journal of Fluency Disorders.

12. Effetto Hawthorne (1920s)

Psicologia nelle Condizioni di Lavoro e Produttività

L’effetto Hawthorne fu scoperto attraverso una serie di esperimenti condotti da Elton Mayo e Fritz Roethlisberger presso gli stabilimenti della Western Electric a Hawthorne, Illinois, durante gli anni ’20 e ’30. L’obiettivo principale di questi esperimenti era quello di esaminare l’impatto delle condizioni di lavoro sulla produttività dei dipendenti.

Gli Esperimenti nelle Condizioni di Lavoro

I ricercatori iniziarono il loro studio migliorando l’illuminazione per un gruppo di operai, mentre mantennero le condizioni di illuminazione invariabili per un altro gruppo di controllo. Sorprendentemente, la produttività aumentò non solo nel gruppo che beneficiava di una migliore illuminazione, ma anche nel gruppo di controllo, quando le condizioni di illuminazione tornarono alla normalità. Questo fenomeno incuriosì i ricercatori, portandoli ad esplorare ulteriori modifiche.

In seguito, gli sperimentatori provarono a cambiare altre condizioni di lavoro, come pause più lunghe o orari diversi, e ancora una volta si osservò un aumento della produttività. Tuttavia, ciò che emerse come fattore determinante non fu il cambiamento delle condizioni fisiche, ma il fatto che i lavoratori si sentissero osservati e importanti. La consapevolezza di essere parte di un esperimento e di ricevere attenzione contribuì a stimolare l’impegno e il miglioramento delle performance lavorative.

Influenza dell’Attenzione e della Percezione

Elton Mayo giunse alla conclusione che il miglioramento della produttività non fosse dovuto alle modifiche fisiche alle condizioni di lavoro, ma al fenomeno psicologico che scaturiva dal fatto che i lavoratori si sentivano osservati, apprezzati e considerati. Questo suggeriva che la motivazione e l’impegno dei lavoratori erano strettamente legati alla percezione di essere importanti, e che l’attenzione ricevuta durante l’esperimento aveva un impatto significativo sulle loro prestazioni.

Implicazioni della Psicologia nel Mondo del Lavoro

L’effetto Hawthorne ha avuto implicazioni durature nel campo della psicologia del lavoro e nelle teorie motivazionali. Il risultato di questi esperimenti ha sottolineato l’importanza della psicologia sociale e del modo in cui i dipendenti rispondono a fattori non strettamente legati al lavoro, come l’attenzione e il riconoscimento. Questi concetti sono stati successivamente integrati nella gestione delle risorse umane, influenzando come le aziende gestiscono la motivazione e il benessere dei dipendenti.

Fonti:

- Mayo, E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization.

- Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (1939). Management and the Worker.

- Mayo, E. (1945). The Social Problems of an Industrial Civilization.

- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations.

13. Effetto Alone (1920)

Come le Prime Impressioni Distorcono il Giudizio

Edward Thorndike condusse uno studio per esplorare come la percezione di una qualità specifica in una persona potesse influenzare la valutazione delle altre caratteristiche di quella persona. Questo fenomeno, noto come “effetto alone”, è stato al centro della sua ricerca.

L’Esperimento: La Valutazione dei Soldati

In un esperimento condotto su ufficiali militari, i superiori dovevano valutare i soldati su una serie di parametri, sia fisici che personali, che includevano caratteristiche come l’intelligenza, l’affidabilità e la capacità. Durante lo studio, Thorndike scoprì che quando un soldato veniva percepito come attraente o fisicamente forte, veniva automaticamente giudicato anche come più intelligente, affidabile e capace.

L’Influenza delle Prime Impressioni

I risultati di Thorndike dimostrarono che l’impressione iniziale di una persona, basata su una qualità percepita (ad esempio, l’aspetto fisico), può distorcere il giudizio che si ha su altre caratteristiche non correlate. Questo fenomeno psicologico è stato successivamente definito come “effetto alone”: quando una qualità positiva (o negativa) influisce sulla percezione di altre caratteristiche, portando a una valutazione più favorevole o sfavorevole di tutto il profilo della persona, indipendentemente dai meriti reali.

Il Giudizio Distorto

Il lavoro di Thorndike evidenziò l’importanza di essere consapevoli di come le impressioni iniziali possano influenzare le decisioni e i giudizi. Nella vita quotidiana, nelle interazioni sociali e nelle situazioni professionali, questo effetto può portare a valutazioni distorte che non riflettono la realtà delle capacità e delle qualità di una persona, ma che sono invece influenzate da fattori esterni o superficiali.

Fonti:

- Thorndike, E. L. (1920). “A constant error in psychological ratings.” Journal of Applied Psychology.

- Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its Measurement.

- Asch, S. E. (1946). “Forming impressions of personality.” Journal of Abnormal and Social Psychology.

- Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). “Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes.” Psychological Review.

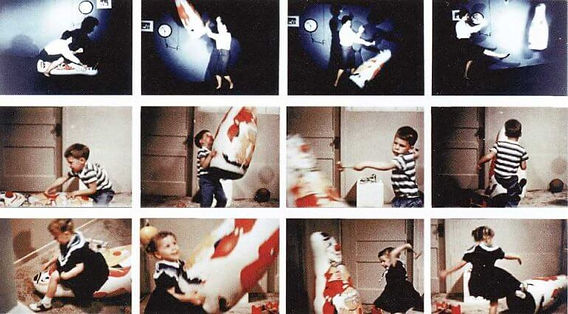

14. Esperimento della Bambola Bobo (1961)

Come l’Osservazione Modella il Comportamento

Nel 1961, lo psicologo Albert Bandura condusse un famoso esperimento per testare la sua teoria dell’apprendimento sociale, che suggerisce che le persone possano imparare nuovi comportamenti semplicemente osservando gli altri, senza necessità di esperienza diretta. Bandura mostrò a un gruppo di bambini dei filmati in cui un adulto interagiva con una bambola gonfiabile di nome Bobo.

I Due Scenari

Nel primo scenario, l’adulto mostrava un comportamento aggressivo, colpendo e maltrattando la bambola Bobo. Nel secondo scenario, l’adulto interagiva in modo pacifico, giocando tranquillamente con la bambola senza atti di violenza. Dopo aver visto i filmati, i bambini furono lasciati liberi di giocare con la stessa bambola Bobo.

L’Imitazione del Comportamento

I risultati furono sorprendenti: i bambini che avevano visto il comportamento aggressivo tendevano a ripetere gli stessi atti violenti sulla bambola, imitandone i gesti. Al contrario, i bambini che avevano visto l’interazione pacifica ripetevano comportamenti più calmi e non aggressivi. Questo dimostrò chiaramente che l’imitazione è un potente meccanismo di apprendimento sociale, attraverso cui i comportamenti vengono acquisiti osservando gli altri, specialmente in un contesto di modelli di riferimento.

Apprendimento attraverso l’Osservazione

L’esperimento di Bandura è fondamentale nella comprensione dei processi di apprendimento, in quanto sottolinea come non solo le esperienze dirette, ma anche l’osservazione di comportamenti altrui, possano influenzare significativamente le nostre azioni. L’apprendimento sociale, dunque, ha un ruolo cruciale nella formazione delle abitudini comportamentali e nelle dinamiche sociali.

Fonti:

- Bandura, A. (1961). “Transmission of aggression through imitation of aggressive models.” Journal of Abnormal and Social Psychology, 63(3).

- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory.

- Berkowitz, L. (1962). “Aggression: A Social Psychological Analysis.”

- Miller, G. A., & Dollard, J. (1941). Social Learning and Imitation.

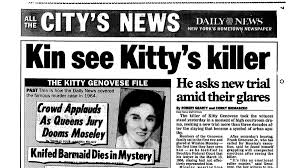

15. Effetto Spettatore, il Caso Kitty Genovese (1964)

Come la Diffusione della Responsabilità Influenza il Comportamento Umano

Il tragico omicidio di Kitty Genovese nel 1964, avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che non intervennero, scatenò un dibattito mondiale sul comportamento umano in situazioni di emergenza. Questo evento spinse gli psicologi Bibb Latané e John Darley a condurre una serie di esperimenti per esplorare il fenomeno della diffusione della responsabilità.

L’Effetto della Presenza degli Altri

Latané e Darley volevano capire perché, in situazioni di emergenza, le persone spesso non agiscono. Nei loro esperimenti, i partecipanti venivano messi in situazioni in cui sembrava che qualcuno fosse in difficoltà o in pericolo, ma erano circondati da altre persone che potevano intervenire. I risultati mostrarono che i partecipanti tendevano a non agire, convinti che qualcun altro, presente nella stessa situazione, avrebbe preso l’iniziativa.

Diffusione della Responsabilità

L’esperimento evidenziò che, quando ci sono altre persone presenti in una situazione di emergenza, la responsabilità di intervenire sembra essere “diffusa” tra tutti. Ciò porta ogni individuo a depersonalizzare la situazione, pensando che qualcun altro si occuperà del problema. Questo fenomeno psicologico è noto come “effetto spettatore” o “bystander effect”.

Perché Non Interveniamo?

Il lavoro di Latané e Darley ha avuto un impatto profondo sulla comprensione del comportamento sociale e della responsabilità individuale. La diffusione della responsabilità è una delle spiegazioni psicologiche più significative per cui le persone non intervengono in situazioni di emergenza, anche quando sono consapevoli della gravità della situazione.

Fonti:

- Latané, B., & Darley, J. M. (1968). “Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility.” Journal of Personality and Social Psychology.

- Latané, B., & Nida, S. (1981). “Ten years of research on group size and helping.” Psychological Bulletin.

- Darley, J. M., & Latané, B. (1968). “The unresponsive bystander: Why doesn’t he help?” Psychology Today.

- Fischer, P., Greitemeyer, T., Pollo, T., & Frey, D. (2006). “The bystander-effect: A meta-analytic review of the literature.” Personality and Social Psychology Review.