Questo articolo è stato letto 1 425 volte

“Non c’è peggior buono di un cattivo che diventa buono”

Non mi sentirete mai dare per scontato nulla. Che si tratti dell’importanza del pedone negli scacchi, della teoria delle stringhe o delle bocce della Arcuri, tutto verrà analizzato con sano e schietto senso di critica imparziale. Pochi punti mi troveranno statuario in modo radicale, inamovibile sulle mie posizioni. E quei pochi punti sono importanti se non fondamentali.

Uno dei seguenti è questo: se qualcuno rifiuta di dar retta al contenuto di un messaggio per la forma in cui è trasmesso, non merita né la forma né il contenuto. E aggiungerei che è un idiota completo, perché così si preclude un sacco di belle cose.

Nella fattispecie, il piccolo, grande capolavoro mediatico targato Stanley “Miglior-Fotografia-Di-Sempre” Kubrick.

Correva l’anno 1971: si sciolgono i Beatles, impazza il Vietnam e Jim Morrison ha avuto un brutto incontro ravvicinato con una vasca da bagno parigina. Un periodo difficile e decisamente disincantato per la storia dell’uomo. Serve speranza, serve buonumore, serve energia per andare avanti. E Kubrick, come qualcuno che vede un sitibondo nel deserto, estrae la sua fiaschetta di Gaudianello e beve a garganella, aggiungendo il carico a coppe con il visionario “Arancia Meccanica“ (“A Clockwork Orange“), ispirato all’altrettanto visionario romanzo di Anthony Burgess del ’62.

Diverso il decennio, identica la crisi, se non peggiore: dopo indicibili corse allo spazio e agli armamenti, il Patto Atlantico e il Blocco Bolscevico ancora non hanno imparato a smettere di fare a gara a chi ce l’ha più grosso. Solo l’Europa sembra adagiarsi pacatamente nel suo nido di civiltà, in balia dei due bambinoni che tengono il mondo in ostaggio. Ma è davvero così? Quanto avviene in Europa è davvero così placido e tranquillo? Stando a Kubrick, e prima ancora a Burgess, parrebbe proprio di no.

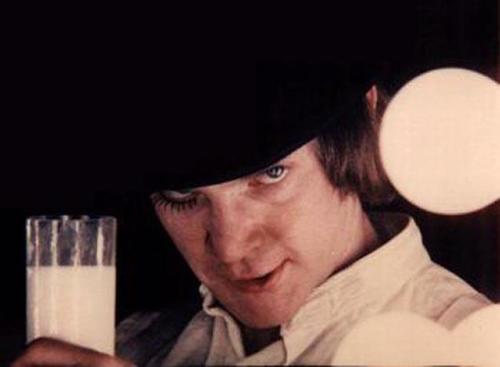

Nella civilissima Inghilterra, infatti, troviamo Alex De Large, garzoncello scherzoso che passa le notti coi suoi tre allegri compagnucci, i suoi Drughi (che nulla hanno a che fare con il calcio, se non forse con l’idiozia di certi hooligans), a pestare vecchi, stuprare donne e ricaricarsi di latte con l’aggiunta di qualche “droguccia mescalina“ (prendi nota, Parmalat), il tutto viaggiando a velocità folle con la loro Durango 95. Godendosi la vita, infischiandosene della scuola, comandando i genitori a bacchetta.

Il ritratto dell’analfabeta funzionale adolescente italiano, direte voi. E invece no. Perché, se è vero come è vero che il nostro arguto Alex, narratore in prima persona di tutta la sua vicenda, è uno psicopatico votato alla distruzione totale e al Male indiscriminato, è dotato di una finissima passione musicale che lo porta a venerare il solo ed unico Beethoven, il “Ludovico Van”, come lo si chiama tra Noi affezionatissimi.

Ma tutte le cose buone prima o poi finiscono: una notte, dopo un assalto alla titolare di una clinica dimagrante fuori città, il nostro allegro garzone viene tradito dai suoi compari Georgie e Dim, e catturato dalla polizia che lo imprigiona per quattordici anni per l’omicidio della titolare. Ma trattenete i lucciconi, perché non è ancora finita.

Il nostro derelitto melomane, infatti, sperimentata la durezza della vita carceraria, si offrirà volontario per una terapia rivoluzionaria, volta a sradicare del tutto l’istinto al male insito nell’uomo, la “Cura Ludovico“. Ironicamente, questa stessa cura lo porterà anche a privarsi della sua venerazione verso i brani di Beethoven, usati all’interno della cura che da essi prende il nome. Uscito in anticipo sulla condanna, si troverà a scontare di fila tutte le sue malefatte: un barbone che ha pestato lo ripesta con altri barboni, due drughi sono divenuti poliziotti e lo saccagnano per benino, e dulcis in fundo finisce salvato dal marito della sua ultima vittima di stupro, paralizzato in seguito all’aggressione.

Un fantozziano climax di sfiga sulle note della “Gazza Ladra“ di Rossini, in una girandola di crudeltà servita su un letto di benpensiero borghese. Per quei (pochi) che ancora devono ammirare questo capolavoro di tecnica e denuncia (del Male, ma anche del Bene strumentalizzato), mi risparmierò spoiler più specifici.

“Un uomo che non può compiere la scelta del bene o del male non ha difese”

Vi basti sapere che l’opera, candidata a quattro Oscar e presentata al Festival di Venezia per il ’72, è una spasmodica, rapsodica danza verso il disastro, che mostra non soltanto la naturale spontaneità della cattiveria umana (beccati questa, Rousseau), ma anche la terribile, orribile inadeguatezza del ‘buon selvaggio’ al mondo attuale. Un uomo che non può compiere la scelta del bene o del male non ha difese, perché non c’è riparo da qualcosa senza conoscerne i più tortuosi meccanismi di sviluppo.

Tutto ciò che è impuro, che ci spaventa, che ci corrode dentro, è quasi ininfluente all’esterno che lo adocchia di sfuggita. Un’arancia meccanica, appunto: succosa, colorata e innocua fuori, dotata di freddo calcolo e spietata logica d’operato dentro. Insospettabile, inarrivabile, inesprimibile, finché non è troppo tardi per riparare il tutto.

Solo allora ci si rende conto di quanto imprescindibili siano i due lati di una moneta di così lungo, lunghissimo corso come l’animo umano. A chi dice che non può venire che bene da un’arancia, io rispondo: spremetevela negli occhi e poi ditemi se avete ancora voglia di spremuta.