Questo articolo è stato letto 1 1,169 volte

La religione degli antichi popoli galli è coperta dal mistero e la lettura che viene data oggi dagli esperti è di origine speculativa. Uno dei motivi principali di ciò era la natura orale dei loro racconti e dei loro miti, le iscrizioni pre-romane sono alquanto rare ed al massimo citano solo i nomi di alcune divinità, mentre nell’ambito artistico abbiamo abbastanza ritrovamenti di elementi religiosi e cultuali. Alcune fonti scritte su miti e dei vengono dagli scritti irlandesi e gallesi cristiani, ovvero quando il cristianesimo tolse il velo di sacralità dalle antiche leggende permettendone la trascrizione.

e animali sia veri che mitologici

Le divinità dei Celti

Il pantheon era probabilmente formato da un nucleo di divinità pan-celtiche, molte di origine indoeuropea, e da numerose divinità tribali, derivate da culti locali pre-celtici. È probabile che alcune delle divinità pan-celtiche rappresentassero il sistema di funzioni delle religioni indoeuropee: sfera sacra con Taranis, Dio del Tuono associabile a Giove, sfera produttiva con Belisama e Belenos, associabili a Minerva e Apollo, o anche Esus e sfera bellica con Teutates, dio protettore della tribù associabile a Marte.

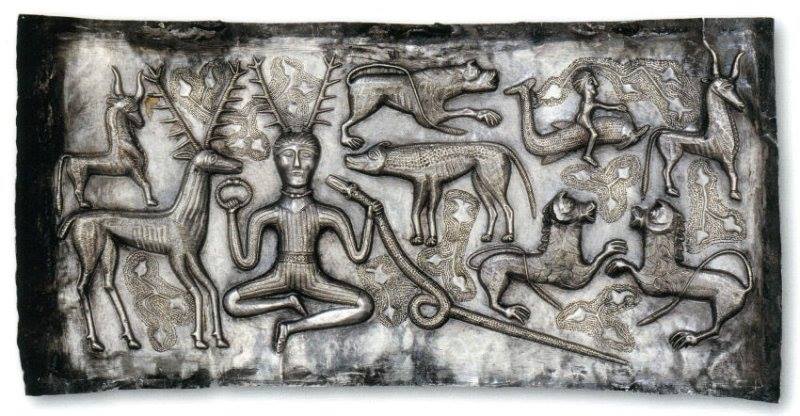

Alcune delle divinità pan-celtiche giunte fino a noi sono: Lug, “il Luminoso” dio creatore delle arti e patrono del commercio e dei viaggiatori, a lui era intitolata la città gallica di Lugdunum, nella mitologia irlandese Lugh era il re degli dei e a lui era dedicata una festa il 1° agosto chiamata Lugnasad, in seguito i romani lo associarono a Mercurio; Taranis (da “taran” ovvero “tuono“), dio del tuono; Esus, “il Buono” descritto da Lucano come membro della trinità divina insieme a Taranis e Teutates, forse era il padre di Belisama/Birgit (Minerva); Belenos, Dio della Luce, collegato ad Apollo e forse compagno di Belisama; Teutates, dio protettore della tribù durante la guerra, accomunato a Marte; Epona, Dea dei Cavalli; Cernunnos, Dio delle Selve; Sucellos, dio accostato al Silvano romano, ma potrebbe anche essere il dio dell’oltretomba progenitore dei Celti e associato da Cesare a Dis Pater secondo una teoria di Marco Simòn; Nantosuelta, dea solare compagna di Sucellos.

Lucano racconta anche che i Celti erano soliti fare sacrifici umani alla trinità Teutates, Taranis ed Esus, mentre Cesare parla di rituali eseguiti col bottino di guerra e sacrifici con gli animali presi dai saccheggi in onore di “Marte“.

La teoria secondo la quale Sucellos sarebbe il Dis Pater di Cesare e anche del “Dio senza nome” citato da Strabone, nonostante Strabone parlasse dei Celtiberi, è rafforzata dal fatto che i Celti facevano partire la giornata dal tramonto, infatti Strabone racconta di sacrifici e feste religiose che durano tutta la notte in onore di questa divinità sconosciuta in occasione della luna piena, e Sucellos era un dio legato alla notte visto che la sua compagna, Nantosuelta, era una dea legata al giorno e ciò avrebbe creato una coppia in perfetto equilibrio fra luce e oscurità; inoltre il dio è rappresentato con indosso una pelliccia di lupo, animale legato all’oltretomba, e con in mano un martello simile a quello delle rappresentazioni del Charun (Caronte) etrusco.

I druidi

I sacerdoti di questa religione erano i druidi: nobili che rappresentavano l’élite intellettuale dei popoli celti. Ricevevano un’istruzione di 20 anni in scuole apposite; sembra che la più importante fosse quella di Ynys Mon, forse situata sull’odierna isola gallese di Anglesey, ma fu distrutta dai Romani nel 60 o 61 d. C. e tutti i presenti sull’isola si suicidarono.

Ai druidi venivano insegnati i racconti sacri della loro religione, il greco, i rituali sacri, la conoscenza scientifica della terra e dell’astronomia, che usavano per calcolare le stagioni, le feste religiose e i cicli dell’agricoltura. Fungevano anche da giudici, avevano l’esenzione dai tributi e dalla chiamata alle armi, fungevano da tramiti tra il mondo umano e quello divino ed officiavano i riti religiosi; in quanto popolo fortemente religioso i Celti credevano in una forma di equilibrio universale e cercavano di favorire il buon andamento del cosmo. Cesare ci informa anche che una delle pene peggiori per essi era l’essere banditi dal partecipare ai rituali, cosa che comportava un’allontanamento del resto della società nei confronti del condannato.

I druidi crearono un calendario lunisolare molto preciso e arrivato fino a noi sotto forma del calendario di Coligny che permetteva di calcolare i raccolti e le feste.

In questo articolo parlo dell’aldilà dei celti, Antumnos, ma sembra che nel II sec. a. C. vi fu un cambiamento di ideologia: si passò da una forma di vita dopo la morte sotto forma di aldilà dove si manteneva il proprio status ad una forma di metempsicosi, infatti cominciarono a sparire le tombe a inumazione e apparvero tombe ad incinerazione e senza corredo funebre.

Simbologia

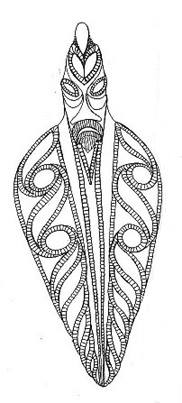

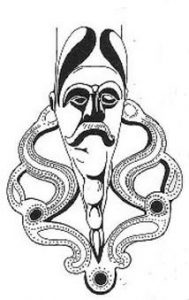

Abbiamo molti ritrovamenti di simbologie sacre sotto forma di gioielli, guarnizioni varie, armi, steli e molto altro. I simboli più comuni sono l’Albero della vita con i suoi animali guardiani: uccelli, grifoni, serpenti e stambecchi; il Dio delle Selve, rappresentato da una faccia virile all’interno di una foglia di palmetta (Albero della vita). Alcune come i corvi, cavalli con la testa umana e cinghiali sono ritrovati ovunque nel mondo celtico dal V al I sec. a. C. Le forme potevano essere realistici, come i cinghiali decorativi sui carnyx o gli animali rappresentati sulle steli, a volte molto schematici come la coppia di serpenti guardiani a forma di “S” su gioielli o guarnizioni.

Fonti:

Cesare, De bello gallico;

Lucano, Bellum civilis;

Strabone, Geografia;

V. Kruta, in I Celti, 1991;

H. Birkhan, in Celtic Culture: a historical encyclopedia, 2006.