Questo articolo è stato letto 1 4,182 volte

Una tematica poco conosciuta sulla numismatica romana è quella dei gioielli monetali di età medio e tarda imperiale: questi gioielli consistono per lo più in collane e pendenti creati incastonando una moneta, quasi sempre aurea, dell’imperatore in un castone d’oro e saldandolo ad un appiccagnolo, ma sono stati ritrovati anche anelli monetali, fibule e altri oggetti particolari come la patera di Rennes.

I pendenti più antichi risalgono al II sec. d. C., ma ne sono stati ritrovati solo un paio e sono ancora abbastanza grezzi nel modo in cui le monete sono incastonate e nelle decorazioni assenti del castone stesso; un gran numero di esemplari risale invece al III sec.: i castoni di questi sono riccamente decorati a traforo (opus interrasile) e sono un simbolo della complessa situazione economico-politica dell’impero durante quel secolo.

Le monete erano incastonate quasi sempre per mostrare il dritto con il busto dell’imperatore, quasi sicuramente come presa di posizione politica, come tesaurizzazione di un bene economico (moneta aurea) in un clima di crisi e il fatto che la maggior parte di questi gioielli provengano da aree vicino al limes potrebbe significare una presa di posizione sociale del proprietario del gioiello (nelle zone più esterne dell’impero l’economia girava tramite commercio con altre aree imperiali, per il quale si usavano solo monete d’argento quindi quelle auree erano abbastanza rare e disponibili quasi solo alle famiglie più ricche e importanti della zona).

Molti di questi gioielli sono stati ritrovati in tesori, sepolti insieme ad altri oggetti preziosi e, considerata la situazione politica dell’impero, potrebbe essere stati nascosti per la sicurezza del proprietario dopo la morte dell’imperatore raffigurato sulla moneta e la presa del potere da parte di un suo nemico, ma ogni motivazione è assolutamente unica e non si può andare oltre l’immaginazione per ipotizzarla.

Datare questi oggetti è estremamente complicato: infatti a volte è facile mettere un terminus post quem in quanto alcune delle monete presenti sono molto rare e sono circolate poco (es. patera di Rennes), ma in molto casi non si possono utilizzare le monete per la datazione poiché molte sono comuni e circolate per anche più di un secolo prima di essere tramutate in gioielli, allo stesso tempo è difficile datare le altre componenti in quanto standardizzati dal III sec. in poi nello stile della lavorazione (opus interrasile, sviluppato appunto nel III sec. ed usato anche nei secoli successivi); un metodo per la datazione è l’analisi chimica del metallo dei castoni in quanto la percentuale di oro puro per la loro produzione varia in base all’economia imperiale (es. collana di Sidi bu Zeid).

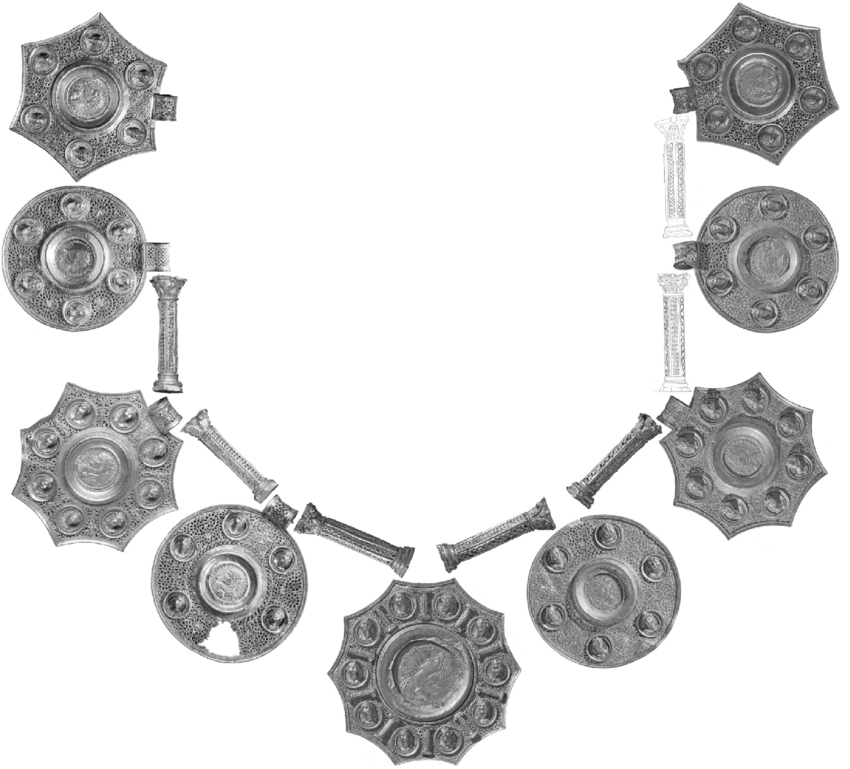

Questo esempio di gioiello monetale ha una storia molto complicata alle spalle, le monete sono state vendute singolarmente a musei e privati in giro per il mondo fra il 1970 e il 1994, ma è un esempio perfetto di quanto detto prima sulla datazione: tutte le monete sono multipli di solidi che rappresentano Costantino sul dritto e sul retro 8 su 9 mostrano Costantino e Crispo che ricevono il II e III consolato mentre la nona, la più grande e quella centrale, riporta Costantinopoli umanizzata con la corona, lo scettro, il globo e in piedi sulla chiglia di una barca. Si pensava che il gioiello fosse del 326-328, ovvero quando Costantino e Crispo ricevettero il II e III consolato, ma in realtà l’analisi chimica dei castoni e dei tubi distanziatori ha rivelato che è da datare ai discendenti di Costantino, quindi in un periodo che va dal 346 al 368.

La simbologia politica è evidente in tutti questi gioielli, ma uno in particolare rende a pieno l’ideologia che vi sta dietro: la patera di Rennes è un gioiello che, ovviamente essendo una patera, non si può indossare, ma era una decorazione per il luogo in cui stava.

Piatto d’oro formato da 3 pezzi a incastro, con un diametro totale di 25 cm: la parte centrale mostra Bacco ed Ercole che bevono vino, mentre nella parte intermedia è raffigurato un corteo dionisiaco e in quella esterna sono incastonate 16 auri di imperatori, cesari e madri degli imperatori; la moneta più antica è dell’imperatore Adriano ed è databile agli anni ‘30 del II sec., mentre la più recente è quella di Geta come cesare e pone il terminus post quem al 208-209, ovvero prima di diventare augusto (210) e prima del suo assassinio e seguente damnatio memoriae (211).

Le monete seguono uno schema particolare che segna la simbologia dietro tutta l’opera: la prima moneta in alto è quella di Adriano, considerato il capostipite della dinastia antonina, rappresentato con la barba, quindi adulto (senior), a seguire si forma uno schema ripetuto di nonno-nipote, a parte arrivati a metà dove lo schema si inverte per poter mettere la Moneta di Settimio Severo, l’imperatore in carica all’epoca, direttamente dalla parte opposta di quella di Adriano, creando così una correlazione fra i due, poi riparte come in origine; oltre a questo schema le monete sono poste in ordine senior-iunior-senior-mater-senior, dove gli iunior sono gli aurei di (futuri) imperatori in giovane età e quindi senza barba.

Tutte le monete provengono dalla zecca di Roma. Quest’opera è un’enorme simbolo di propaganda da parte della famiglia che l’ha commissionata, che era sicuramente in stretto contatto con quella imperiale o addirittura la famiglia imperiale stessa, e serviva non solo per legittimare Settimio Severo, che si era autoproclamato figlio di Marco Aurelio, ma soprattutto i suoi figli Caracalla e Geta, presenti anch’essi sulla patera. Quest’impressionante opera fu poi sepolta, insieme a molte monete, attorno al 275-280 per motivi sconosciuti.

Quello che si può dire sui gioielli monetali romani di III e IV sec. è che essi erano una presa di posizione politica, un sistema propagandistico imperiale e, forse, un talismano che racchiudeva l’aura di sacralità dell’imperatore; il fatto che moltissimi gioielli monetali risalgano al periodo dell’anarchia militare (235-284) mostra un’evidente presa di posizione da parte dei proprietari in ambito politico e l’abbandono di molti di essi mostra l’evidente incertezza della vita politica stessa all’interno dell’impero. Sicuramente erano anche una presa di posizione sociale delle famiglie più agiate e, in alcuni casi più vicine al potere, rispetto al resto del popolo che viveva una grave crisi economica e politica, oltre al fatto che la tesaurizzazione delle monete era essa stessa dovuta a tale crisi.

Nel V sec. molte delle popolazioni germaniche che erano entrate nei territori romani e anche quelle rimaste lungo il limes negli ultimi anni del IV adottano l’uso di tali gioielli, assorbendoli nella loro cultura come si vede dall’uso di fibule monetali e dalla coniazioni di monete pseudo-imperiali da parte dei Visigoti quando essi si stabilirono in Aquitania, che volevano imitare le monete coniate nelle zecche di Ravenna e Milano.

Fonti primarie:

A.L. Morelli, Il gioiello monetale in età romana, in I. Baldini Lippolis, M.T. Guaitoli (a cura di), Oreficeria antica e medievale. Tecniche, produzione, società, Bologna 2009, pp. 79-101.

A.L. Morelli, La patera di Rennes: analisi numismatica, in I. Baldini Lippolis, A.L. Morelli (a cura di), Oggetti-simbolo. Produzione, uso e significato nel mondo antico, Bologna 2011, pp. 105-128.

M. Asolati, Il tesoro di medaglioni aurei e solidi da Sidi bu Zeid (El-Merj, Libia), in Id., Praestantia Nummorum. Temi e note di numismatica tardo antica e alto medievale, Padova 2012, pp. 232-281.

A.L. Morelli, Gioielli monetali tardoantichi: alcuni dati per il territorio dell’Emilia Romagna, in A.L. Morelli, I. Baldini Lippolis (a cura di), Oreficeria in Emilia Romagna. Archeologia e storia tra età romana e medioevo, Bologna 2010, pp. 139-161.