Questo articolo è stato letto 1 5,343 volte

“Tu possiedi molti schiavi Serse, ma pochi guerrieri”1

Questa frase, presa da il celebre film “300” dI Zack Snyder del 2007, indica quale confusione ci sia ancora adesso intorno alla storia dell’ impero persiano, più di preciso quello achemenide, fondato dal Re dei Re Ciro il Grande nel 550 a.C, il quale probabilmente rappresentò il primo vero stato “Melting Pot” della storia documentata.

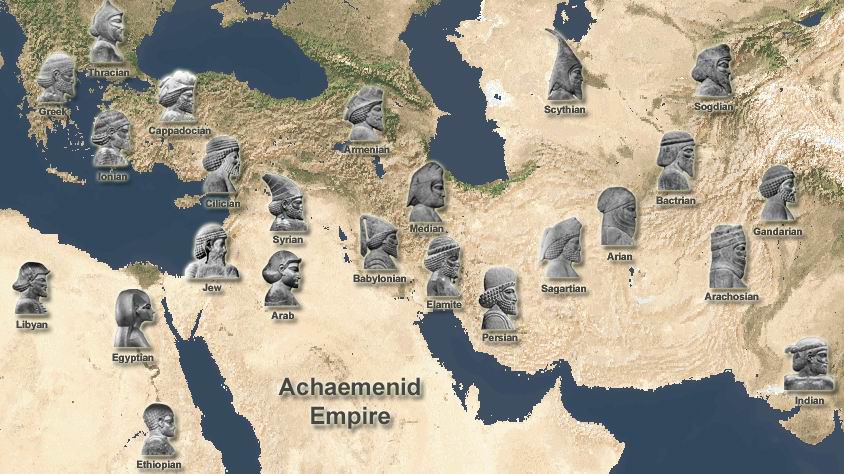

Questo grande sovrano, patrone dell’ arte e della cultura, fu anche un eccelso condottiero, conquistando durante il suo regno: la Media ( che oggi corrisponderebbe agli attuali Iraq e Iran), la Lidia (attuale Turchia), l’Armenia, la Frigia ( attuale Turchia), i territori appartenenti agli odierni Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, Kirghizistan e Turkmenistan, e per ultima, ma non per importanza, Babilonia (Attuale Iraq)2.

Come potete immaginare Ciro il Grande si ritrovò in poco tempo padrone di un territorio immenso, popolato da etnie, culture, ma soprattutto, religioni differenti. Questi sono tutti aspetti che possono essere allo stesso tempo sia un vantaggio che i fattori che possono portare alla caduta di una nazione.

Ciro dovette quindi ricorrere a metodi che, per il tempo, di certo non erano molto ortodossi. Oltre al sistema delle satrapie (creazione di stati clienti che offrono tributi di denaro e di soldati al potere centrale, in cambio di protezione e di una certa indipendenza), aggiunse anche l’abolizione più totale della schiavitù, insieme alla libertà di culto e la parità dei sessi.

Come è logico aspettarsi, le leggi spesso e volentieri vengono violate e neppure il rigido popolo persiano era esente da questa pratica. Lampante esempio fu quello della classe dei bandaka , ovvero le persone che per motivi di mancanza di fondi per poter sostenere le loro famiglie, donavano il loro stesso corpo e la propria forza lavoro a individui che erano ben più abbienti di loro. Le condizioni di vita di queste persone, che spesso divenivano bandaka per loro scelta, non erano neppure paragonabili a quelle degli altri schiavi delle società limitrofe (come ad esempio quelli dell’ Egitto Kemet)3, infatti il proprietario del bandaka non aveva alcun diritto di maltrattarlo, di venderlo, o tanto meno di considerarlo di “sua proprietà”

Ciò che è certo, invece, è il fatto che il commercio degli schiavi (pressoché inesistente) non fosse una lucrosa attività commerciale in Persia, fattore che la differenziava da tutte le altre superpotenze dell’ epoca, specialmente quelle nel settore mediorientale- est europeo

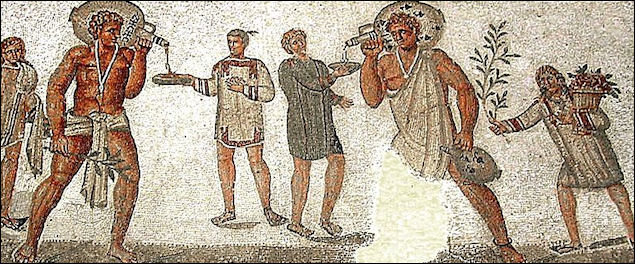

Ma di quali altri popoli sto parlando? Primi tra tutti, i principali avversari socio-economici dell’impero achemenide, ovvero le Polis Greche. Ben più antiche di questo giovane super stato, potenti città come Sparta, Argo, Gortina e Atene avevano fin dalla loro nascita usufruito del commercio degli schiavi, specialmente quelli provenienti dai popoli non ellenici, considerati quindi per natura “inferiori”.

La schiavitù nella società ellenica era considerata qualcosa di giusto e normale, proprio come scrisse Omero nell’Iliade.

« L’onniveggente di Saturno figlio [Zeus]

Mezza toglie ad un uom la sua virtude,

Come sopra gli giunga il dì servile.>>4

C’è anche da dire che il vero e proprio commercio degli schiavi iniziò alla fine del periodo miceneo e l’avvento del medioevo ellenico (conquista della Grecia da parte dei Dori).

Ma cosa spinse Ciro a fare una mossa così azzardata? Ci sono vari motivi ( e teorie) intorno a questo, prima di tutto, la sua fede negli insegnamenti Zoroastriani, una delle prime fedi monoteistiche di nostra conoscenza, ed incredibilmente simile sotto certi aspetti a quella cristiana, che vedrà la luce ben più tardi. Secondo lo Zoroastrismo tutti gli umani, nessuno escluso, sono sudditi del grande dio Ahura Mazda e siamo tutti pari dinnanzi ai suo occhi. Nessun uomo può davvero considerarsi superiore ad un altro al punto di renderlo schiavo e questo dettaglio sarà uno dei principali pilastri (Arkan)5 dell’Islam di Maometto.

Un altro motivo probabilmente è da condursi alla volontà di proseguire la dottrina politica dei precedenti padroni di Ciro il Grande, i già citati Medi, i quali stavano sviluppando anche loro una forma di società in cui la schiavitù non fosse uno dei perni socioeconomici.

Come ultimo motivo, ma non per importanza, vi è certamente l ‘arguzia del Gran Re Persiano: un popolo libero di poter professare la sua religione e la sua cultura è un popolo felice, e quindi senza alcuna intenzione di ribellarsi al potere centrale.

Per quasi cento anni, la Persia venne vista dagli altri popoli come i nostri avi vedevano gli U.S.A: una terra di opportunità dove potersi creare una nuova vita. Molti esuli greci, quando vennero ostracizzati dalle loro Polis andarono a servire in Persia, raggiungendo a volte anche ranghi molto elevati nella scala sociale e militare (come Demarato, il decaduto Re di Sparta che addirittura fece da consigliere al Gran Re Serse I durante la guerra di successione Persiana e durante la seconda guerra Greco-Persiana)

La domanda finale è questa, il metodo di Ciro funzionò? All’ inizio si, e diede ottimi risultati, ma ben presto si videro tutti i problemi.

L’impero Achemenide, dopo la morte del grande fondatore, continuò ad espandersi sottomettendo a sé l’Egitto e la Macedonia, nonché quasi tutto il nord della Grecia. Era un territorio immenso, centinaia di etnie, lingue e culture e il potere centrale era visto come lontano e incapace. Numerose satrapie cercarono più e più volte di ribellarsi e di ottenere la indipendenza e questo fu probabilmente uno dei principali motivi che causarono la caduta dell’ Impero Achemenide per mano di Alessandro Magno, il quale si stupì della rapidità con cui questo impero, rispettato e temuto da tutto il mondo, si inginocchiò dinnanzi ai lui.

Bibliografia:

- Wikiquote: 300 di Zack Snyder

- http://history-world.org/persians2.htm

- https://rapgod.wordpress.com/2012/03/18/kemet-nubia-and-black-on-black-slavery-between-reality-and-romanticism-revisited-ii-a-detail-in-the-application-of-sources-and-quotes-used-by-dr-wesley-muhammad/

- Odissea, XVII, vv. 322-323

- http://it.enciclopedia-della-sunna.wikia.com/wiki/Arkan_al-Islam