Questo articolo è stato letto 1 1,353 volte

Cercando materiale per scrivere un articolo sui kamikaze mi sono imbattuto in una splendida ricerca scritta da Franco Di Antonio sul sito www.manualedivolo.it. Con il permesso dell’autore e dei gestori del sito la ripropongo qui sotto e ne approfitto per fare i complimenti per lo splendido lavoro svolto, che racconta partendo dal Giappone, passando per l’Italia ed arrivando nella Germania nazista.

Dopo aver letto l’articolo passate a trovarli, che tutto il sito è interessantissimo!

Fraintendimenti e mistificazioni dietro l’uso di un termine oggi molto in voga per indicare un terrorista suicida, oppure un’azione chiaramente sconsiderata: la parola giapponese kamikaze, riferita alle azioni dei piloti giapponesi nella seconda guerra mondiale, considerate suicide dagli americani.

Come spesso succede, la realtà è piuttosto differente ed interessante. Il termine kamikaze innanzi tutto è frutto di un classico fraintendimento tipico dei prestiti lessicali tra lingue diverse. I prestiti linguistici, e cioè l’assimilazione di elementi, di solito lessicali, da un’altra comunità, sono un fenomeno che accompagna lo sviluppo della lingua corrente in ogni gruppo.

Il nome Kami-Kaze (Shinpu originariamente) fu dato ad un gruppo operativo della marina nipponica tra quelli detti Tokkotai, cioè Tokubetsu Kogeki Tai (corpi speciali d’attacco) che inizialmente furono pensati per guidare dei minisommergibili contro le navi alla fonda nella rada di Pearl Harbour, una specie di siluri simili ai “maiali” italiani, ma concepiti per avere al loro interno i piloti.

Kamikaze, una parola molto popolare in Giappone (vedremo poi perché), divenne sinonimo di Tokkotai e pertanto fu interpretata dagli americani come identificativa di “pilota suicida”, che forse avrebbe avuto più attinenza con il termine Tokkotai.

La mistificazione fu invece opera del governo giapponese che lasciò che il fraintendimento prendesse piede in quanto coronava una lunghissima azione di condizionamento dei militari e dei civili giapponesi spinti, tramite l’utilizzo della simbologia tradizionale, a riservare allo Stato totalitario ed all’imperatore l’obbedienza dovuta tradizionalmente ai genitori, obbedienza che poteva spingersi fino all’estremo sacrificio. Era la riedizione della mistica del Bushido, cioè la via del guerriero, un codice di condotta e un modo di vita, simile al concetto europeo di Cavalleria, adottato dai Samurai.

Ispirato ai principi del buddismo e del confucianesimo adattati alla casta dei guerrieri, il Bushido esigeva il rispetto dei valori di onestà, lealtà, giustizia, pietà, dovere e onore che dovevano essere perseguiti fino alla morte. Il venir meno a questi principi causava il disonore del guerriero, che espiava commettendo il seppuku, il suicidio rituale, più noto in occidente come harakiri, che però aveva un rituale meno solenne. Successivamente alla Restaurazione imperiale Meiji (1866), il Bushido ebbe come punto fondante il rispetto assoluto dell’autorità dell’imperatore e divenne uno dei capisaldi del nazionalismo giapponese.

Uno dei principi del Bushidō, l’assoluto disprezzo per il nemico che si arrende, fu la causa dei trattamenti brutali e denigranti a cui i giapponesi sottoposero i prigionieri nel corso della seconda guerra mondiale, mentre la ricerca della morte onorevole in battaglia, fu la molla che spinse molti Tokkotai (kamikaze) al sacrificio. In questo contesto assumeva grande importanza anche l’estetica che veicolava il messaggio, la simbologia impiegata fu quella dei fiori di ciliegio.

I fiori di ciliegio sono un emblema della bellezza, ma nella loro caducità evocano l’idea della transitorietà dell’esistenza, e per questa duplice qualità sono stati assunti a simbolo degli ideali etico-estetici del samurai, fino ad assumere, nel corso della seconda guerra mondiale, coloriture nazionalistiche.

Il fenomeno dell’alto sacrificio per il proprio paese o il proprio genitore/padrone non è esclusivo del Giappone, come si potrebbe essere indotti a credere, e in questa ricerca si tende a portare in rilievo proprio questo dato.

Indice

- Giappone- Vento divino

- Giappone- Pro rege et patria mori

- Giappone-Lo spirito del Giappone

- Italia- La retorica risorgimentale

- Italia- Gli stormi del sacrificio

- Italia- L’uomo che volò a Tokio

- Germania- Sonderkommando Elbe

- Germania- TotenKopf

- Germania- Amerikabomber

- Germania- Uccidete Stalin

[sta_anchor id=”ventodivino”]Vento divino[/sta_anchor]

La parola kamikaze risale alla lettura popolare di un termine che significa “vento divino“. L’uso in lingua dotta degli ideogrammi cinesi dà origine alla lettura “shinpu” invece di “kamikaze” come vuole l’ideogramma giapponese. Delle due letture, la più usata è stata certamente kami (divino)- kaze (vento).

Il nome Shinpū (vento divino) fu dato dall’ammiraglio che concepì le operazioni Tokkotai (abbreviazione di Tokubetsu Kogeki Tai – corpi speciali d’attacco), Ōnishi Takijirō, alla prima unità della marina nipponica che fu impiegata nelle operazioni speciali. Il termine, come detto, in una letteratura più colloquiale viene pronunciato “kamikaze“.

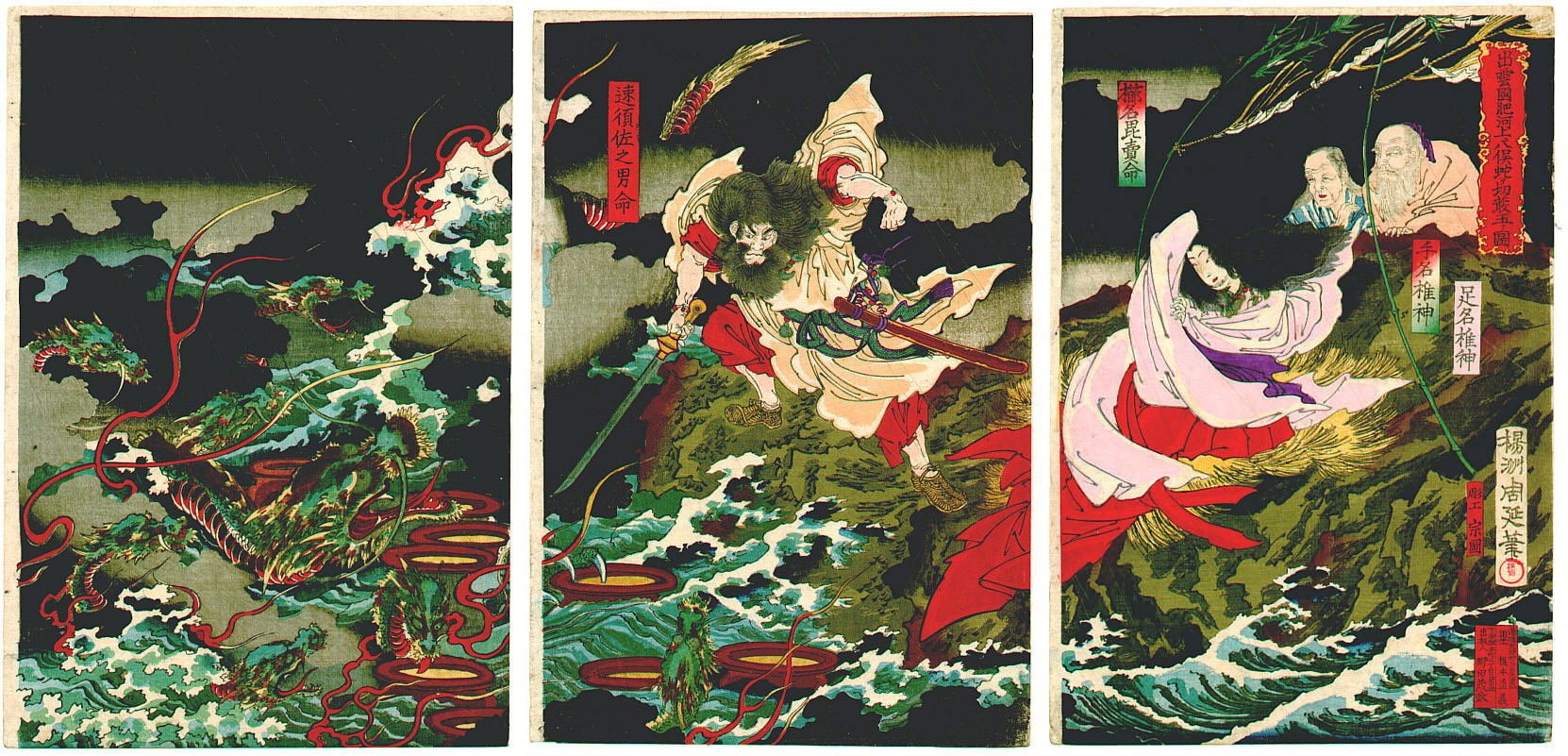

Con questa parola ci si riferiva al fatto leggendario dei tifoni che affondarono le navi dei mongoli dell’imperatore Kublai Khan, pronte ad attaccare il Giappone in due occasioni, nel 1274 e nel 1281, salvando così miracolosamente la nazione dall’invasione. La prima volta l’attacco sarebbe stato portato con 900 navi e 30.000 uomini e la seconda con ben 4.400 navi e 140.000 uomini, numeri impensabili in Europa all’epoca.

La leggenda degli invasori respinti dal divino vento che difendeva il Giappone era divenuta proverbiale tanto quanto la via del guerriero, cioè l’etica samurai. Fu così quasi automatico, per una persona colta come l’ammiraglio Ōnishi, riferirsi a quell’evento per dipingere, con un’immagine efficace, il disperato tentativo di respingere l’inarrestabile avanzata statunitense.

Va rilevato che l’uso corrente che si fa internazionalmente del termine kamikaze, per identificare gli attentati suicidi di qualsiasi natura, non viene adottato dalla stampa nipponica, che usa “jibaku tero”, abbreviazione della locuzione anglo-giapponese “jibaku terorisuto“: “terroristi autoesplodenti”. Quella di kamikaze non sarebbe compresa.

Per quanto possa sembrare strano, ad inventare la strategia degli attacchi suicidi non sono stati né i giapponesi né i fondamentalisti islamici.

La più antica forma di suicidio in combattimento di un guerriero di cui ci sia pervenuta notizia risale al console Decio Mure, un console romano, che durante la battaglia del Sentino (III sec a.c.), si lanciò contro il nemico e si fece uccidere per trascinare con se gli avversari e permettere ai suoi uomini di effettuare una manovra che li avrebbe portati alla vittoria. Questa pratica prendeva il nome di “devotio“, e come riporta Livio, era un suicidio rituale praticato dai romani in combattimento per lo più ad opera dei condottieri.

Anche tra i Celti esistevano dei gruppi di combattenti, devoti alle Divinità della guerra, che bevevano e si drogavano prima di ogni battaglia per poi lanciarsi, completamente nudi, dipinti di blu, armati di una lunga spada, in attacchi suicidi contro le prime file avversarie. E fra i Longobardi, i “Cinocefali“, invasati dal culto del dio Wotan, combattevano fino alla morte finale indossando una maschera con il muso di cane.

Tornando ai giapponesi, dalle foto dell’epoca giunge l’ennesima conferma del fraintendimento occidentale sulla questione del suicidio: si nota infatti chiaramente che i piloti indossavano casco, salvagente e paracadute, ed in effetti molti, per ragioni tecniche o per non aver trovato il nemico ritornarono alla base e sopravvissero.

La sopravvivenza veniva però vissuta come un tormento a cui porre al più presto termine con un’altra missione perché questi giovani, di alta cultura e di istruzione cosmopolita, non sopportavano l’angoscia dell’attesa della morte. Va ricordato inoltre che la prigionia era considerata un disonore e addirittura i nomi con i diritti dei familiari (pensioni, onoranze ecc.) dei prigionieri venivano cancellati. Questa era un’altra spinta formidabile a non farsi catturare dal nemico.

Per cercare di capire la mentalità dell’apparato militare può aiutare la dichiarazione rilasciata alle commissioni di indagine statunitensi nell’immediato dopoguerra dal colonnello Rikihei Inoguchi, uno dei fondatori dei reparti speciali d’attacco: “Un mondo senza contese potrà sorgere solo quando ogni uomo avrà imparato a frenare i propri desideri. Se si assume come base che il più forte dei desideri sia quello di vivere, che è proprio dell’uomo, si può senz’altro dire che questo bisogno sia il più difficile a poter essere dominato. Perciò, se si desidera veramente la pace nel mondo, sarebbe giusto studiare quale sia stato lo spirito dei piloti kamikaze“.

[sta_anchor id=”patriamori”]Pro rege et patria mori[/sta_anchor]

“La bellezza dei fiori di ciliegio viene aumentata dal modo grazioso in cui cadono”.

I piloti dei reparti Tokkotai, ormai noti come kamikaze, non erano pazzi suicidi ma giovani intellettuali, spinti al sacrificio da un Paese vicino alla disfatta. Ci sono molte prove per dimostrare che nonostante le loro azioni i piloti Tokkotai non erano suicidi nel senso stretto del termine.

Una per tutte: il fatto che tra loro c’erano anche dei ferventi cristiani. Essi si immolavano nelle missioni senza scampo per salvaguardare il futuro delle famiglie e l’onore proprio e del paese senza volere in effetti la morte ma, come facevano i nostri fanti quando uscivano all’attacco dalle trincee nella Grande Guerra, perché costretti dagli eventi. D’altra parte la retorica del sacrificio non è estranea anche alla cultura italiana: nelle sue opere D’Annunzio rivestì di magie e d’incanti, non strettamente verbali, l’ideologia della Bella Morte.

[notification type=”alert-success” close=”false” ] Leggi anche: Gli ultimi samurai: onore e morte di una casta di guerrieri.[/notification]

Leggi anche: Gli ultimi samurai: onore e morte di una casta di guerrieri.[/notification]

Una buona parte dei Tokkotai non era nemmeno volontaria ma doveva apparire così perché altrimenti sarebbero risultati praticamente direttamente uccisi dall’imperatore. La storia dei kamikaze è il frutto più tragico di una ideologia nazionalista e totalitaria di conio moderno (comincia a imporsi infatti dopo la metà dell’Ottocento, in epoca Meiji), ma ancorata a un antico motto, che in latino suonerebbe: pro rege et patria mori, e annuncia la decadenza militare del Giappone.

Nasce così, dopo lotte e conflitti, il sistema imperiale basato sulla divinizzazione dell’imperatore – prima il sovrano era «una divinità tra milioni di altre», ora diviene «un Dio onnipotente, inventato di sana pianta» – e per di più su di una costituzione di stampo prussiano. A partire da allora viene messa in atto da parte delle forze dominanti una strategia basata su tre meccanismi principali: il rimodellamento della tradizione, per cui, ad esempio il nuovo sistema imperiale viene fatto passare appunto come esistente da tempo immemorabile; l’estetizzazione, processo mediante il quale i simboli, principalmente quello dei fiori di ciliegio, e le usanze culturali, vengono fatti apparire, visivamente e concettualmente, gradevoli; e, infine, il fraintendimento, fenomeno consueto nella comunicazione simbolica, nel quale i vari soggetti non si rendono conto di vedere significati diversi nello stesso simbolo.

E’ emblematico per descrivere lo stato d’animo di questi brillanti giovani piloti, il racconto del loro primo caposquadriglia, il Capitano Seki Yukio dell’accademia navale, al quale venne “ordinato” di guidare il primo assalto nelle Filippine (25 ottobre ’44) in quanto nessun ufficiale di carriera si era offerto volontario. Prima di partire per la missione, Seki raccontò ad un cronista che non c’era speranza per il Giappone finché le forze armate fossero state disposte ad “uccidere” persone come lui, in grado di distruggere una nave nemica e di tornare indietro ancora vivo con l’aereo ancora utile per altre missioni. Quindi più che suicidi , uccisioni dettate dalle esigenze “estetiche” dello Stato.

Ideologia imperiale, la cui ispirazione non è estranea a certi modelli occidentali: molti giapponesi delle classi più elevate studiarono in Europa e portarono in Giappone un dibattito che ruotava sul confronto con l’idea dello Stato liberale ma anche intorno alla critica marxista del capitalismo (considerato, agli occhi di questi giovani idealisti, un fattore distruttivo del rapporto profondo fra uomo e natura). L’Occidente era percepito dai giapponesi come il loro “Altro”.

Quando il Giappone fu forzato all’apertura intorno al 1850, accettando stranieri e commercio, i giapponesi dovettero rendersi conto di quanto erano arretrati rispetto all’Occidente in termini industriali ed in ambito militare. La risposta del Giappone fu che per recuperare l’arretratezza tecnologica dovette far uso della straordinaria tradizione della perseveranza, nonostante gli ostacoli, finché “vittoria” non fosse assicurata.

Questo speciale spirito giapponese ebbe origine e si sviluppò nei primi secoli dell’esistenza del Giappone stesso ed era conosciuto come Yamato Damashii (spirito o anima del Giappone). I fiori di ciliegio sono spesso considerati un simbolo dello Yamato Damashi. Motoori Norinaga, uno storico nazionalista del periodo Edo (1603-1868), paragonò il carattere giapponese all’eleganza, alla purezza ed alla semplicità dei fiori di ciliegio di montagna, in quanto riflettono la luce del sole. La gente colse questa idea ed iniziò a enfatizzare il modo in cui i fiori di ciliegio cadono rapidamente e lo collegarono al valore di yamato-damashii di sacrificare la propria vita per il Paese. La bellezza dei fiori di ciliegio viene aumentata dal modo grazioso in cui cadono.

Anche al giorno d’oggi questa “attitudine da samurai” è una delle maggiori caratteristiche che hanno aiutato i giapponesi a diventare temuti competitori nel business internazionale. Il concetto di spirito viene infuso nei giapponesi da quando sono giovani come parte integrale della loro cultura; come ingrediente essenziale per la loro identità di “giapponese”.

[sta_anchor id=”spiritodelgiappone”]Lo spirito del Giappone[/sta_anchor]

Si è tentato in diverse occasioni di capire cosa animasse in fondo i giapponesi per indurli all’estremo sacrificio, non solo nelle missione aeree ma anche a terra, con gli uomini bomba contro i carri, ed in mare con mini sommergibili e navi lanciate sconsideratamente all’attacco.

Nel complesso i lavori scientifici al riguardo non sono tanti e prevalentemente americani e giapponesi, forse si è preferito dimenticare piuttosto che capire.

I temi per indagare lo “spirito del Giappone” in effetti sono diversi. Esistono spunti su versanti differenti: quello politico, che è utile conoscere per comprendere come si arrivò alla “militarizzazione dell’estetica nell’Impero del Sol Levante”; quello sociologico che mostra una selezione mirata del “materiale umano” in base a precise opzioni classiste; infine vi è un piano per così dire antropologico ed esistenziale che sembra il più interessante perché è anche il meno noto a noi occidentali.

Attingendo alle fonti scritte dagli stessi sacrificati, si capisce come l’operazione Tokkotai, decisa dalle alte sfere del governo nipponico nel 1944, fu una sorta di conato militare, quando i destini del Giappone erano ormai segnati, che si realizzò come vero rito sacrificale a spese di una generazione che custodiva in se una elevata dignità sociale e anche una disposizione intellettuale di prim’ordine.

Questi “soldati studenti”, cresciuti in una società ancorata alla disciplina, conoscevano bene il valore della vita (alcuni erano di religione cristiana e, atrocità del caso, a Nagasaki perirono i due terzi di tutti i cristiani del Giappone) e intuivano in molti casi anche l’inutilità del loro sacrificio: tanto più che, come accertato, la loro arma non fece la differenza nello scontro con gli americani.

I kamikaze, infatti, non erano militari di carriera, ma per l’85% soldati studenti, provenienti dalle migliori scuole e università del Giappone. Un soldato della marina giapponese, addetto ai pasti e ad altre incombenze di servizio quotidiano, descrisse nel 1995, ormai ottantaseienne, una scena cui aveva assistito: “Qualcuno frantumava lampadine a colpi di spada. Qualcun altro scaraventava le sedie contro le finestre e faceva a pezzi le tovaglie bianche. L’aria era piena di una miscela di canti militari e di bestemmie. Mentre qualcuno gridava di rabbia, altri piangevano forte. Era la loro ultima notte di vita. Pensavano ai genitori, ai loro visi e alla loro immagine, ai visi delle ragazze che amavano, ai loro sorrisi”.Come scrisse uno di loro: “Una delle mie anime guarda il cielo, l’altra è attirata dalla terra”.

Il cuore della socio-cultura giapponese è la fedeltà ai genitori. L’ideologia del pro rege et patria mori, spostò questa fedeltà sulla figura dell’imperatore-padre. Ma alcuni fra questi soldati che si avviavano al sacrificio confessavano di affrontarlo non per l’imperatore, ma per difendere la madre o la moglie dalle potenziali violenze derivanti dalla vittoria del nemico. Erano, in realtà, combattuti fra l’amore per una patria, dove l’immagine dei ciliegi esprime l’unione con la natura, e il sentimento preciso di una dilapidazione della propria vita in un gesto che ritenevano non necessario.

Che si tratti di una ferita non cicatrizzata lo si comprende quando nel tempio Yasukuni a Tokyo migliaia di lanterne di carta si accendono per commemorare i due milioni e mezzo di caduti in guerra. Fra questi anche i “soldati studenti” che obbedirono a un’ideologia che oggi definiremmo integralista.

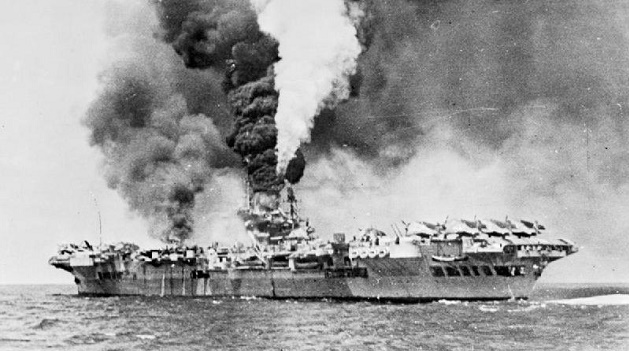

Il risultato bellico delle missioni fu trascurabile (come intuito da Seki, il loro primo comandante di missione): nel corso di dieci mesi di operazioni furono lanciati contro le forze degli Stati Uniti 3.300 aerei. Solo il 27% tornò alla base, e solo l’11% colpì il bersaglio affondando o danneggiando circa 400 navi. Quello che invece riuscì fu la sensazione di orrore instillata nel nemico che si convinse di dover sostenere sforzi inumani per piegare 100 milioni di giapponesi e questo spinse gli americani all’uso dell’atomica (9 agosto 45), in definitiva salvando l’onore dello stato e dell’imperatore del Giappone (come sperato), che in effetti fu mantenuto al potere come simbolo dell’unità di un paese che in ogni caso doveva essere governato e pacificato. I

n questi termini effettivamente quei giovani istruiti e di elevata statura morale, morirono per la patria e per l’imperatore.

[sta_anchor id=”retoricarisorgimentale”]Italia: La retorica risorgimentale[/sta_anchor]

“Se l’arma mi dovesse tradire ricorrerò all’urto”

Gli attacchi kamikaze stupirono il mondo soprattutto perché portavano alla “morte sicura”. La storia ci può tuttavia fornire molti altri esempi individuali di soldati che hanno combattuto in circostanze che offrivano soltanto la “morte sicura”.

Prima dell’iniziativa Tokkotai però, non era mai stato preparato alcun programma di combattimento basato esclusivamente su un tale concetto, adottato in modo sistematico e tradotto in pratica per un così lungo periodo di tempo.

Anche quando si tratta di battersi in condizioni di rischio gravissimo, c’era sempre una probabilità di sopravvivenza; l’attacco kamikaze, invece, poteva essere condotto soltanto mediante il proprio sacrificio: attacco e morte erano la stessa cosa. Per quanto possa sembrare sorprendente e poco noto, il concetto del pilota-suicida non è nato in Giappone durante la seconda guerra mondiale.

L’idea di mandare velivoli carichi di esplosivi a infrangersi contro navi da guerra nemiche era già stata ventilata in Italia nel 1935 quando, all’inizio della guerra d’Abissinia, l’Inghilterra aveva inviato nel Mediterraneo una parte della Home Fleet, a titolo intimidatorio. La nostra Marina riconobbe di non essere in grado di affrontarla (non sapendo della loro scarsa riserva di munizioni che ne avrebbe impedito l’effettivo impiego) e l’Aeronautica pensò allora di organizzare una specie di “Corpo di Velivoli Suicidi”, i cui piloti avrebbero dovuto andare a picchiare contro le navi da guerra inglesi coi velivoli carichi di bombe o siluri.

Sul fatto non esistono documentazioni certe ma diverse testimonianze di alti ufficiali di grande affidabilità.

Il terreno fertile per proporre una siffatta operazione era la retorica risorgimentale (poi fascista) che si basava su fatti eroici tramutati in mito. Arcinoto il mito di Pietro Micca che si immola nel 1706 in difesa della cittadella di Torino attaccata dai francesi assedianti. Altrettanto utilizzato il mito del “Balilla” (Giovan Battista Perasso), il ragazzo che a Genova inizia i moti del 1746 contro gli austriaci lanciando un sasso contro un’ufficiale e rimettendoci così la vita, ma incendiando la rivolta.

Il percorso costellato di atti eroici ovviamente si arricchisce nella prima guerra mondiale, uno per tutti: Enrico Toti. Naturalmente non mancano gli aviatori, molto significativo l’episodio di Arturo Dell’Oro.

[notification type=”alert-success” close=”false” ] Leggi anche: Tatuaggi giapponesi: storia e simbologia.[/notification]

Leggi anche: Tatuaggi giapponesi: storia e simbologia.[/notification]

Nato a Vallenar in Cile nel 1896 da emigranti italiani decise, insieme a moltissimi altri connazionali, di aiutare il paese d’origine della famiglia nel momento del conflitto,:si arruolò volontario e fu inquadrato nell’83^ squadriglia del Corpo Aeronautico. Dimostrò immediatamente ardimento e capacità non comuni, tanto da meritare una medaglia d’argento al valor militare ed una promozione sul campo.

Poco tempo prima di cadere ebbe a dire ai commilitoni: “Se l’arma mi dovesse tradire ricorrerò all’urto”. Il 1° settembre 1917, sui cieli di Belluno, dopo che la sua mitragliatrice si era inceppata, allo scopo di assicurarsi la vittoria su di un Albatros austriaco, non esitò a scagliarsi contro il nemico precipitando insieme all’avversario.

Che questi episodi venissero portati ad esempio lo esemplifica l’elogio postumo riservatogli dal suo comandante in capo:

Ordine del Giorno- Nel mattino del 1° settembre, nel cielo di Belluno, in epico combattimento aereo, il Pilota Sergente Dell’Oro Arturo, stringendo dappresso l’apparecchio nemico, tradito forse dall’arma di bordo, nell’ansia che il nemico gli sfuggisse, si scagliò con l’altra arma che non poteva tradirlo, col suo grande cuore, contro l’apparecchio avversario e nel cozzo tremendo, precipitò, assieme al nemico vinto, sul suolo della Patria. Non è questa ricostruzione di fantasia colpita davanti al duello leggendario, di fronte ai vincitori e vinti che, corpi ormai informi in mezzo al groviglio delle loro macchine infrante, giacciono sulle alte rocce del Pelf. È l’eroico mantenimento di una promessa che il prode scomparso aveva fatto ai compagni poche ore prima del suo gesto meraviglioso […] la sorte avversa ha voluto poco dopo provare il cuore d’acciaio di questo modesto Eroe, che non ha esitato a scagliare tutta la sua vita generosa contro il nemico per averne la vittoria.

Maggior Generale Leone Andrea Maggiorotti

Capo dei Servizi Aeronautici del Regio Esercito Italiano.

A Dell’Oro sono dedicati l’aeroporto di Belluno e l’aeroporto militare di Pisa San Giusto.

Possiamo trovare alcuni episodi personali di volontario, estremo rischio o addirittura di sacrificio della propria vita, dovuti alla situazione del momento, anche nella seconda guerra mondiale, ma mai richiesti dai comandi o dai superiori.

Nel 1940 il capitano Giorgio Graffer, di Trento, abile pilota da caccia addetto alla difesa di Torino, durante un’incursione notturna da parte di un velivolo inglese, avendo le armi inceppate, si lanciò col proprio velivolo contro il nemico abbattendolo con l’urto e lanciandosi quindi col paracadute, atterrando poi salvo e vittorioso.

Il 19 luglio 1943 il tenente Bruno Serotini, di Roma, addetto alla difesa dell’Urbe durante i furiosi bombardamenti che ferirono la Capitale, dopo aver a lungo attaccato una formazione di bombardieri nemici, non vedendo alcun risultato del proprio fuoco e avendo esaurito le munizioni, si lanciò col velivolo contro uno degli avversari, abbattendolo con la collisione e precipitando lui stesso, ferito a morte e col paracadute lacerato dai colpi nemici, ripetendo così il gesto che Arturo Dell’Oro aveva compiuto nella prima guerra mondiale. Serotini era un autentico romano di Trastevere, di vecchia famiglia: innamorato della sua città, aveva sempre detto che, qualora fossero venuti a bombardarla, non avrebbe atterrato se non ne avesse almeno abbattuto uno, magari a costo di buttarglisi addosso con l’aeroplano.

Per il resto della guerra fu sufficiente che i comandanti partissero in testa ai propri stormi o gruppi di aerosiluranti o bombardieri, perché numerosi velivoli li seguissero in attacchi disperati ai quali lo stesso nemico ha reso ampio omaggio.

[sta_anchor id=”stormisacrificio”]Italia: Gli stormi del sacrificio[/sta_anchor]

Le testimonianze sui kamikaze italiani sono frutto delle memorie di alcuni importanti aviatori. E anche se negli archivi non si sono trovate fonti documentali a conferma dei racconti, le ricostruzioni dei fatti sono incontestabili.

Il Generale Pilota Corrado Ricci accenna all’idea italiana degli stormi del sacrificio nel 1935, nell’introduzione all’edizione italiana del libro sui kamikaze “Vento Divino” (Longanesi), scritto da due comandanti giapponesi di quei reparti.

Il Generale Ricci racconta per conoscenza diretta che alla richiesta aderì un buon numero di volontari, ai quali venne promessa, come speciale ricompensa per il sacrificio della vita, una stele-ricordo nella piazza principale del paese natio. In ogni caso, durante la seconda guerra mondiale, anche quando la lotta contro potenti flotte nemiche divenne d’importanza vitale, tali sistemi non vennero mai riesumati e nemmeno ricordati.

In seguito Emilio Bonaiti per l’Istituto di Cultura e Storia Militare scrive: “La Regia Aeronautica del Generale Francesco Pricolo”, in tale articolo si racconta del previsto utilizzo di un tipo di aereo, il Fiat BR 3. La progettazione di tale aereo risaliva alla fine della Grande Guerra: entrato in servizio nel 1924, fu proposto per costituire gli Stormi del sacrificio i cui piloti, antesignani dei kamikaze giapponesi, erano pronti a schiantarsi sulle tolde della flotta della “perfida Albione” nel corso della guerra etiopica.

La stampa parigina e londinese fece tutta una serie di illazioni su questi piloti, accompagnate da sarcastiche valutazioni della potenza della Regia Aeronautica: “Antiquati, male armati, di scarsa velocità, di insufficiente autonomia, facile e sicura preda della difesa e della caccia avversaria”, era il giudizio reale che decretò l’inutilità, e l’inapplicabilità della strategia suicida.

Un altro documento ci indica che l’idea delle squadre di attacco suicida fu realmente sviluppata per un certo periodo. Il fatto è portato alla luce da un articolo sul Corriere della sera del 2 aprile ’96 a firma di Enrico Mannucci, e si tratta di una lettera scritta al fratello, sempre nel 1935 da Mario Fucini, all’epoca tenente colonnello della regia Aeronautica alla 77esima squadriglia di stanza a Mirafiori.

La lettera è del 15 novembre del 1935, all’inizio della campagna di Etiopia, ed è stata casualmente ritrovata: Mario Fucini, asso dell’aeronautica, rivela un piano di azioni suicide in guerra.

“Comincio con una confidenza con la quale ti chiedo, appunto, col tuo giuramento, l’assoluto segreto con chiunque. E’ stato comunicato dai comandanti di zona, in un rapporto a tutti i piloti, che si dà facoltà ai piloti stessi di chiedere, indirizzando personalmente una lettera a Mussolini, di offrire col giuramento la propria vita per delle Azioni speciali nelle quali il pilota si impegni, in caso di guerra, a portare a segno col proprio apparecchio un siluro o una bomba contro una nave, cioè, pare, a colpire la nave non col solo siluro o con la sola bomba, ma con tutto l’ apparecchio, lasciandoci la vita”.

Prosegue la lettera : “L’ offerta deve restare segreta perché non si vuol destare emulazione su un compito che equivale a un suicidio. Nel rapporto fu detto che sono previsti provvedimenti economici per le famiglie di chi in tal modo si sacrifica. Ti avverto, e qui è il segreto che devi tenere, che io sono in questi giorni in una penosa indecisione per l’intenzione che ho di offrimi per queste azioni. La decisione la prenderò quando avrò potuto sapere se si tratta proprio di morte sicura o se il pilota ha qualche possibilità di salvezza, se, cioè, si ritiene sufficiente, per esempio, lanciare il siluro o la bomba a pochi metri dalla nave senza proprio urtarvi con l’apparecchio, ciò che non ho ben compreso nel rapporto, e che sarebbe anche poco pratico per lo scopo che si vuole ottenere, e che dovrò chiarire con molto tatto parlandone coi miei superiori, dato il segreto che è stato imposto alla cosa”.

E ancora: “Se questa offerta non la farò, non credo di cadere nel ridicolo davanti a me e a te che conosci questo segreto, perché in ogni modo so che non solo farò tutto il mio dovere, ma più assai del mio dovere, tanto da ritenere molto probabile la mia morte (il generale Fucini visse sino al 1 settembre 1977, ndr), data anche la maggiore micidialità dei mezzi di oggi e la durezza della guerra a cui ci prepariamo. A quanto pare, anche da quanto ci è stato detto in questo rapporto, e questa proposta segreta lo conferma, la guerra c’è da aspettarsela presto: io credo a primavera”.

Più avanti aggiunge: “Pare che duecento di queste domande siano già state fatte”.

Quanto alla dose notevole di ardore sacrificale necessaria, è il medesimo Fucini a ricordarla e motivarla: “ti prevengo che in questa mia intenzione non c’è la minima traccia di esaltazione impulsiva; c’è, sì, una esaltazione, ma meditata e sentita da tempo”.

Giorgio Rochat, docente di storia contemporanea all’università di Torino dice al riguardo: “Voci su una simile ipotesi nel ’35, per la verità le avevo già sentite. In effetti, è sicuro che in quel periodo lo Stato Maggiore era molto preoccupato. La guerra in Etiopia era agli inizi, venivano varate le sanzioni e la Home Fleet britannica era entrata nel Mediterraneo: soltanto più tardi sarebbe stato chiaro che non aveva le munizioni necessarie per uno scontro con l’ Italia. E, nelle riunioni del Comando italiano, Giuseppe Valle, il sottosegretario per l’Aeronautica, accennò a qualcosa del genere, chiamando Stormi del sacrificio gruppi di volontari disposti ad azioni suicide. Ma tracce effettive di questo progetto non sono mai state trovate”.

[sta_anchor id=”uomotokio”]Italia: L’uomo che volò aTokyo[/sta_anchor]

All’inizio degli anni ’30 alcuni prototipi di grandi aerei (tra i primi al mondo) pensati per il bombardamento a lunga autonomia, fallita la loro missione di soddisfare le specifiche richieste dallo stato maggiore, vennero radunati a Ciampino in attesa di definire un loro eventuale impiego.

Tra essi c’era il bombardiere sperimentale a grande autonomia Caproni Ca.90, che nel febbraio 1929 era l’aereo più grande del mondo. Modificato nel 1934-1936, operò a Ciampino presso il 26° gruppo autonomo, 63^ squadriglia apparecchi sperimentali G.A. (grande autonomia). I lavori per rendere utilizzabile l’aereo si protrassero fino al 1934 e due anni dopo l’aereo si trovava ancora presso la 63^. Nella situazione di tensione creata dalla guerra d’Etiopia il magg. Alderighi pensò di utilizzarlo per una missione notturna, probabilmente suicida, contro Malta, ma tale impiego non ebbe naturalmente a materializzarsi.

In un libro di memorie di un altro importante aviatore italiano (“Publio Magini-L’uomo che volò a Tokyo”) recentemente pubblicato da Mursia, si parla anche di un fatto sconosciuto e, come sovente accade, frutto dell’anticipatore “genio” italico. Nel fluire spesso sorprendente dei fatti della vita di Magini ad un certo punto, con pudore e senza precisi riferimenti, veniamo a conoscenza di un fatto incredibile. Ecco come ci viene raccontato a pagina 84.

“Con un urgente richiamo in servizio in aeronautica – dal 18 maggio 1935 – fui destinato all’86° Gruppo da Bombardamento Marittimo su idrovolanti Siai Marchetti S.55, presso Brindisi.

Successivamente nel corso degli anni i nostri velivoli S.55 erano diventati esemplari da museo. Il lavoro assiduo dei montatori, bravissimi nel rappezzare le ferite e le contusioni inevitabili al fasciame degli scafi e delle ali, non era in grado di sopperire alle deficienze fondamentali delle loro prestazioni in termini di velocità, carico e quota di volo. In caso di guerra, si sarebbero prestati magnificamente al tiro al piccione. E di guerra si continuava a parlare con insistenza alla radio (a Brindisi comprai la prima radio della mia vita, che troneggiava in salotto su un tavolinetto) e sui giornali.

Un giorno il colonnello Grande, comandante del reparto, convocò un’adunanza dei soli ufficiali piloti nella sala della mensa. Tutti gli altri erano esclusi. C’era un’aria di mistero del tutto inusuale. Assicuratosi che non ci fossero estranei, e dopo avere avvertito che la materia del suo discorso doveva assolutamente restare segreta per tutti in casa e fuori, disse che lo stato maggiore stava studiando varie forme di impiego dei nostri S.55, ed era stato richiesto il contributo dell’esperienza specifica del nostro reparto. Una bozza preliminare aveva indicato che la migliore utilizzazione avrebbe potuto essere quella di armarli con bombe o con siluri e di lanciarli poi, pilotati da volontari, contro le navi nemiche. I piloti avrebbero avuto poche probabilità di sopravvivere. Si doveva controllare i valori del carico massimo che ci si apprestava a comunicare al ministero e si voleva sapere chi si sarebbe offerto volontario per quel tipo di missione.

Rimasi agghiacciato, senza parole. Tre o quattro dettero i loro nomi. La sorte volle poi che fossero fra i primi a morire in guerra. Io non dissi niente a casa”.

Questo è quanto racconta Magini.

Questa storia mette in singolare evidenza la situazione della Regia Aeronautica già prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale. Vediamo infatti che si progettano azioni disperate ben prima dei giapponesi e dei tedeschi, che alla fine del conflitto ricercarono tragicamente dei modi per contrastare le soverchianti forze alleate. La disperata impreparazione al conflitto del Regno d’Italia è evidente, ma risulta anche evidente che lo spirito combattivo del personale militare è di alto livello, tanto che la convinzione di battersi giustamente con ogni mezzo contro “la Perfida Albione” appare chiara, cosa che non sarà più vera già allo scoccare “dell’ora fatidica” solo pochi anni dopo.

[sta_anchor id=”elbe”]Germania: SonderKommando Elbe[/sta_anchor]

I kamikaze giapponesi sono entrati nella leggenda, e purtroppo hanno fatto scuola fino ai giorni nostri. Ma il loro esempio si ritrova anche dove forse non te lo aspetti: nella efficiente e teutonica Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale, ma i kamikaze tedeschi volarono una sola volta.

La versione tedesca del “vento divino” è decisamente meno esaltante di quella giapponese. Fu un vero spreco di aerei e piloti, ma tanto inconcludente e priva di risultati da sfiorare quasi il ridicolo.

Alla fine del 1944, la Luftwaffe era ormai l’ombra della possente macchina distruttiva che era all’inizio della guerra, e non riusciva più a difendere i confini nazionali. I bombardamenti alleati avevano raggiunto il culmine dell’intensità e dell’efficacia. Il giovane colonnello Hajo Hermann della Luftwaffe, propose un’idea audace: fare decollare centinaia di caccia Messerschmitt Bf 109, non con l’obiettivo di sparare ai bombardieri americani ed inglesi, ma di speronarli, soprattutto nella zona debole della coda.

[notification type=”alert-success” close=”false” ] Guarda il video: Il libro pop-up fatto di mattoncini LEGO[/notification]

Guarda il video: Il libro pop-up fatto di mattoncini LEGO[/notification]

L’idea era quella di cogliere di sorpresa gli alleati, e di impressionarli al punto tale da convincerli a sospendere i bombardamenti in Germania. In questo modo si sperava di guadagnare il tempo necessario, almeno sei settimane, per costruire un numero sufficiente dei nuovi caccia a reazione Messerschmitt Me 262 e quindi riprendere il controllo dei cieli.

Nacque così un’unità segreta della Luftwaffe chiamata “SonderKommando Elbe”. Sonderkommando Elbe significa squadra (Kommando), speciale (Sonder), Elba (Elbe), dal nome del fiume che scorre nel nord della Germania e che costituiva l’ultima barriera prima di Berlino. Le possibilità di sopravvivere a queste missioni di speronamento non erano elevate, però si pensava che i piloti potessero lanciarsi col paracadute o immediatamente prima della collisione oppure subito dopo, e questo poneva una certa differenza rispetto alla tecnica nipponica dove la sopravvivenza non era nemmeno sperata. Il colonnello Hermann era convinto che almeno una parte dei piloti potesse sopravvivere agli impatti, gettarsi dal proprio aereo distrutto, e quindi ritornare alla base per ripartire per una nuova missione.

Il 7 marzo del 1945 venne pubblicata una richiesta di volontari che si sarebbero dovuti addestrare per missioni “speciali e particolarmente pericolose”. Ma per mancanza di carburante il loro addestramento fu sommario ed approssimativo.

Adolf Hitler in persona diede l’autorizzazione a procedere. La data del primo attacco fu fissata per il 7 aprile 1945. Furono 180 i caccia mandati a scontrarsi contro una forza immensa: 1300 bombardieri e 800 caccia di scorta. Ma a quel punto la guerra era stata già persa e la probabilità di capovolgere la situazione, contro un nemico nettamente superiore in numero ed armamenti, era praticamente inesistente. Quella missione era folle ed illogica, ed ebbe come unico risultato quello di mandare a morte certa molti piloti coraggiosi.

La missione del 7 aprile 1945 rimase l’unica missione del SonderKommando Elbe. I risultati furono disastrosi. Dei 180 piloti tedeschi decollati quel giorno, 60 tornarono indietro per problemi meccanici, e almeno 47 vennero abbattuti dai caccia di scorta americani. Solo pochissimi piloti riuscirono ad abbattere un bombardiere nemico, alcuni riuscirono perfino a sopravvive all’impatto ed a salvarsi col paracadute.

L’aviazione americana cercò di nascondere l’episodio, e non ammise mai che si trattava di attacchi pianificati. Nei rapporti ufficiali gli attacchi vennero attribuiti a piloti poco esperti o ad aerei fuori controllo. Si stima che solo 22 o 24 bombardieri vennero abbattuti. Solo 24 bombardieri persi dagli Alleati, che avevano una capacità produttiva di migliaia di aerei al mese. Un vero disastro che segnò la prematura fine del SonderKommando Elbe.

E’ evidente la differenza con i kamikaze giapponesi. Il sacrificio di un pilota giapponese aveva come risultato il grave danneggiamento o l’affondamento di una grande nave da guerra americana. Un calcolo ragionieristico che aveva la sua spietata logica. Al contrario, lo speronamento e l’abbattimento di un bombardiere americano, non incideva minimamente sulla potenza aerea americana, supportata da una immensa capacità produttiva.

Per usare parole direttamente espresse dai protagonisti, si può descrivere l’iniziativa del colonnello Hermann con le parole del generale tedesco Baumbach, comandante dei bombardieri, che la definì “vollig idiotisch”, cioè “estremamente idiota”.

Per la cronaca, venti giorni più tardi l’Armata Rossa entrava a Berlino, mettendo fine all’avventura nazista.

[sta_anchor id=”totenkopf” unsan=”TotenKopf”]

Germania: TotenKopf[/sta_anchor]

La chiamata per gli squadroni suicidi organizzati nella primavera del 1945 per arrestare lo strapotere dei bombardieri anglo-americani arrivò direttamente da Hermann Wilhelm Goering, il capo della Luftwaffe, Maresciallo del Reich ed erede designato di Hitler.

“Ci appelliamo a voi ed in questo momento vi chiediamo di sacrificare le vostre vite per salvare la nazione dalla scomparsa. E’ per questo che vi chiedo di prendere parte a questa missione dove le possibilità di un vostro ritorno sono minime. Camerati, avrete un posto elevato nella storia dell’Aeronautica, molto vicino ai più valorosi soldati. Nel momento del più alto pericolo voi diverrete la speranza e l’orgoglio del popolo germanico. Firmato: Goering.”

Il 6 Aprile 1945 tutti i piloti volontari lasciarono le loro foto avendo ricevuto anche la promessa, dallo stesso Goering, di un monumento funebre dedicato ad ognuno di loro.

Per quanto tragiche, le missioni suicide, architettate dal Reich, ebbero un fiorire di fantasiose denominazioni, quasi che con quell’entusiasmo nomologico si riuscisse a definire in maniera più probabile una disperata follia. Il SonderKommando Elbe, infatti, fu denominato, anche in base all’operazione che avrebbe svolto, RammKommando Elbe, cioè “Squadra di Speronamento Elba”, più tardi si verrà a conoscenza anche del nome Werewulf – “Lupo Mannaro”, come nome del progetto complessivo.

Il Colonnello Hajo Hermann, organizzatore dello “stormo di speronamento”, nelle sue memorie cercherà di descrivere le operazioni ma non sarà mai preciso nei dettagli e nei nomi. SonderKommando TotenKopf, cioè “Squadra Speciale Testa di Morto“, sarà un’altra di queste squadre. Il reparto avrebbe dovuto compiere missioni ad alto rischio o direttamente suicide, allo scopo di infliggere danni severi alle retrolinee alleate sul fronte occidentale. Allo scopo furono inquadrati sia piloti della Luftwaffe che guastatori dell’esercito ed impiegati molti aerei, ma principalmente le “Cicogne” (il Fieseler Fi 156 Storch), lo stesso tipo di aereo impiegato per liberare Mussolini da Campo Imperatore.

Tra le altre missioni si può citare quella del 28 aprile 1945 quando ben cinque Cicogne decollarono con le loro squadre di guastatori per distruggere un deposito alleato nel sud est della Germania e nessuna fece ritorno. Il nome usato comunemente per questa squadra aveva il corrispettivo ufficiale in SonderKommando Bienenstock, cioè “Squadra Speciale Vespaio’.

[sta_anchor id=”amerikabomber”]Germania: Amerikabomber[/sta_anchor]

Negli ultimi anni della guerra, il Führer aveva fatto preparare anche il progetto “Amerikabomber”, che prevedeva di lanciare velivoli suicidi su New York: piccoli jet trasportati oltre l’Atlantico da enormi quadrimotori: siamo nella primavera del 1944.

Le parole sono di Albert Speer, l’architetto del nazismo, che cita Adolf Hitler: “Ci illustrava il crollo di New York in una tempesta di fiamme. Ci descriveva come i grattacieli si sarebbero trasformati in immense torce ardenti, come sarebbero crollati uno sull’altro, come l’immagine della città in fiamme si sarebbe riflessa nel cielo buio”.

Cinquantasette anni prima dell’11 settembre, il dittatore tedesco fantasticava su attacchi suicidi contro i grattacieli di Manhattan. Albert Speer, che nel 1942 era diventato ministro degli Armamenti, ricordava come Hitler amasse guardare i filmati di Londra e Varsavia che bruciavano dopo gli attacchi della Luftwaffe. E sperava di vedere le stesse immagini ambientate a New York, “simbolo, ai suoi occhi, del capitalismo ebraico”.

Così, prima ancora che i giapponesi inventassero i piloti kamikaze, i nazisti avevano ideato delle “armi di rappresaglia” che prevedevano vere e proprie missioni suicide. Dopo il 1943, i bombardamenti alleati delle città tedesche divennero pesanti e distruttivi. Emerse allora l’idea di vendicarsi. Il terrore, e solo il terrore, era l’idea guida delle armi di rappresaglia ideate dai nazisti.

L’interesse del Terzo Reich per gli attacchi suicidi non era un segreto. Nel 1943, il capo delle SS Heinrich Himmler aveva sostenuto un piano per affondare navi alleate con raid aerei suicidi. Al tempo, Hitler si era opposto. Ma quando la guerra virò verso il disastro, accettò che venissero formati speciali squadroni di bombardieri suicidi. Risultato: alla fine del 1943, l’aviazione tedesca creò un’unità segreta con il compito di addestrare piloti suicidi, battezzata KG 200, che comprendeva una dozzina di uomini che avrebbero dovuto preparare un centinaio di piloti. Di questi, solo alcuni erano volontari. L’unità venne soprannominata “Squadriglia Leonida“, in ricordo del re spartano che, nel 480 avanti Cristo, si sacrificò con i suoi 300 fanti al passo delle Termopili per cercare di fermare l’avanzata persiana.

Nel 1944 il progetto Amerikabomber, tanto auspicato da Hitler, venne fuso con il concetto delle missioni suicide. La realizzazione fu commissionata a Fritz Nallinger, un ingegnere aeronautico che lavorava per la Daimler-Benz. Il progetto raffigurava una costruzione bizzarra: un gigantesco quadrimotore che trasporta nel suo ventre sei piccoli jet, i veri e propri bombardieri. Guardando bene i disegni, si scopre una strana peculiarità: ai piccoli jet manca il carrello di atterraggio. Che non dovessero decollare era chiaro: sarebbero stati caricati sull’aereo-madre.

Ma come avrebbero fatto ad atterrare? La spiegazione del mistero si trova nelle annotazioni tecniche: i piccoli jet non dovevano essere «recuperati». Poco prima dell’arrivo su New York, l’aereo da trasporto li avrebbe sganciati e avrebbe fatto dietrofront. L’unico scopo dei piccoli jet era lanciarsi sui grattacieli di Manhattan e farvi saltare le 3 tonnellate di esplosivo contenute nel loro muso.

[notification type=”alert-success” close=”false” ] Leggi anche: Susanoo no Mikoto[/notification]

Leggi anche: Susanoo no Mikoto[/notification]

E i piloti di queste bombe volanti? In teoria si sarebbero dovuti lanciare fuori prima di colpire il bersaglio. In realtà, la loro sorte era segnata. Comunque, le possibilità di successo di un tale attacco erano esigue, perché gli aerei madre sarebbero stati fermati centinaia di chilometri prima della costa statunitense.

Di certo Hitler aveva intuito quale effetto devastante avrebbe potuto avere un attacco sui grattacieli di Manhattan. A confermarlo, 57 anni dopo, ha provveduto Osama Bin Laden.

Chissà se aveva letto le memorie di Speer.

[sta_anchor id=”stalin”]Germania: Uccidete Stalin[/sta_anchor]

La storia dell’unità speciale della Luftwaffe KG 200 (KampfGeschwader – Stormo da Battaglia 200), è abbastanza diversa da quella del Sonderkommando Elbe, ed è sempre rimasta avvolta nel mistero, poiché molti dei suoi membri hanno mantenuto un rigoroso silenzio anche dopo la guerra.

La storia dell’unità speciale della Luftwaffe KG 200 (KampfGeschwader – Stormo da Battaglia 200), è abbastanza diversa da quella del Sonderkommando Elbe, ed è sempre rimasta avvolta nel mistero, poiché molti dei suoi membri hanno mantenuto un rigoroso silenzio anche dopo la guerra.

Il comandante del reparto, il colonnello Werner Baumbach, decorato con la Croce di Cavaliere, nel suo libro di memorie, “Broken Swastika”, non nomina nemmeno il KG 200, che pure era responsabile del progetto dei piloti suicidi tedeschi.

Si cercò di creare una unità analoga ai kamikaze giapponesi utilizzando le bombe volanti suicide Reichenberg IV. Migliaia di uomini si offrirono volontari per qualcosa che era vagamente definito come “operazioni speciali”, e 70 di essi furono inviati al KG 200.

Il KG 200 fu un reparto unico, che operò dal 1944 in poi con una grande varietà di velivoli, dal Blohm und Voss Bv-222 Wiking (il più grande idrovolante dell’epoca) ai vari Ju-52, Ju-90, Ju-290 e Ju-188, Heinkel He-111, e persino alcuni aerei catturati agli alleati, come il Consolidated B-24 Liberator ed il Boeing B-17 Flying Fortress.

La prima incarnazione del KG 200 fu una unità speciale chiamata Squadron Rowehl, subordinata all’Abwehr, il servizio di spionaggio militare, fu denominata così in onore del Colonnello Theodor Rowehl, un ex pilota di ricognitori nella prima guerra mondiale.

Il KG 200 fu diviso in gruppi e squadroni, ciascuno dei quali aveva unità in tutto il territorio controllato dalla Germania.

Così il primo gruppo (I/KG 200) si occupava degli agenti segreti, e aveva diversi squadroni: il primo si occupava di missioni a lungo raggio, il secondo aveva la responsabilità delle missioni a corto raggio da posizioni avanzate, il terzo era dedicato a missioni di trasporto ed istruzione, con base nell’isola di Reugen (Flensburg) sul mar Baltico, mentre il quarto era responsabile degli aspetti tecnici.

Il secondo gruppo (II/KG 200) aveva in carico le missioni di guida dei bombardieri sui loro bersagli, aerei per contromisure radar e bombardieri. Il 7/KG 200 aveva in carico il compito di formare ed istruire i rimpiazzi per il II/KG 200.

I primi due gruppi del KG 200 furono quelli che furono sviluppati completamente, anche se altri progetti erano stati pianificati all’inizio. Il IV/KG 200 era il gruppo di formazione ed istruzione per il KG 200, e preparò circa 100 piloti suicidi destinati alle V1 Reichenberg modificate come aereo razzo suicida, mentre il KG 100, che già utilizzava i missili guidati Fritz X e Hs 293 fu associato al KG 200.

Uno dei distaccamenti, il distaccamento ”Olga” era sotto il comando di P.W.Stahl, un pilota di grande esperienza che aveva volato molte missioni di rifornimento nel 1942 al reparto di ricognizione a lungo raggio che operava in profondità nel territorio della Unione Sovietica. Il suo libro “KG 200: The True Story”, è uno dei pochi accurati resoconti delle operazioni dell’unità.

Nel luglio 1944 la guerra era arrivata alle porte del Reich su tutti i fronti. Ernst Kaltenbrunner, comandante del servizio informazioni delle SS e capo del Servizio Centrale per la Sicurezza del Reich, informò l’ufficiale alle operazioni del KG 200 che aveva bisogno di un aereo in grado di volare fino a Mosca, atterrare, e scaricare attrezzature e persone, il tutto senza essere scoperti.

Scopo di questa missione, denominata “Operazione Zeppelin“: uccidere Stalin.

L’aereo scelto per l’operazione era un Arado Ar-232B, una versione quadrimotore dell’Ar-232A Tatzelwurm (Drago Alato), conosciuto anche come Tausendfüssler (Millepiedi) a causa di 11 paia di piccole ruote sotto la fusoliera, utilizzate per atterrare su piste non preparate.

Nella notte del 5 Settembre ‘44 due agenti, i loro bagagli ed i loro mezzi di trasporto furono caricati a bordo e l’Arado Ar-232B prese il volo. Gli agenti volevano raggiungere Mosca, dove avevano un posto dove stare. Avevano 428.000 rubli, 116 timbri di gomma originali e un buon numero di documenti in bianco, che avrebbero dovuto consentire loro di entrare al Cremino e di avvicinarsi a Stalin. I tedeschi ricevettero un messaggio radio da uno degli agenti: “Aereo caduto in atterraggio, tutti i membri dell’equipaggio illesi. L’equipaggio si è diretto a Mosca utilizzando le nostre motociclette. Fino ad ora non siamo stati scoperti”.

I due potenziali attentatori furono in seguito catturati ad un posto di controllo quando una guardia si insospettì a causa delle loro uniformi asciutte in un giorno di pioggia. Alcuni dei tedeschi riuscirono a rientrare nelle loro linee, ma altri dovettero aspettare fino alla fine della guerra per tornare in patria.

Il primo marzo 1945 Hitler nominò il colonnello Baumbach plenipotenziario per prevenire l’attraversamento dei fiumi Oder e Neisse da parte degli Alleati. A sua disposizione furono posti i Mistel e le bombe guidate Hs-293. Il 6 marzo, un HS-293 colpì il ponte sull’Oder a Goeritz. Lo stesso ponte fu attaccato due giorni dopo da cinque Mistel scortati da bombardieri Ju-188. Gli Ju-188 colpirono le difese aeree ed i Mistel distrussero i ponti. Questa vittoria e quelle dei giorni seguenti fecero poco per cambiare l’inevitabile conclusione della guerra.

I piloti e gli aerei rimasti del KG 200 furono dispersi in varie basi, nel futile tentativo di distruggere i ponti sull’Oder. A Berlino Baumbach fu sostituito da un altro ufficiale, che sciolse il Gruppo Comando del KG 200 il 25 aprile 1945.