Questo articolo è stato letto 1 4,847 volte

Premessa

La storia dell’antica Roma è vasta e mutevole sia in ambito politico/militare che in quello civile e va quindi separata in tre fasi principali: età monarchica, repubblicana ed imperiale. Queste divisioni non sono nette come si potrebbe pensare e a loro volta vanno divise in svariati sottogruppi (età arcaica, prima età repubblicana, media repubblicana e così via).

In questo articolo cercherò di riassumere il ruolo della donna sia nella tradizione (Mos Maiorum) sia di mostrare i l’evoluzione che tale ruolo ha subito nel tempo.

Il Mos Maiorum

Nella società romana vi era una differenziazione basilare fra le varie classi sociali che comprendeva anche l’ambito morale; innanzitutto vi era un’enorme differenza fra le donne, che venivano divise in due categorie ben distinte:

- Le donne ideali, ovvero le nobili matrone che vivevano secondo i dettami della tradizione;

- Le donne facili, ovvero le schiave, le donne della plebe e le matrone che non seguivano le leggi morali.

La vera matrona si riconosceva dagli abiti, infatti indossava una tunica, una stola che lunga fino ai piedi e una palla, ovvero un mantello che la copriva dalla testa ai piedi; invece le donne di minore estrazione sociale indossavano una tunica di colore scuro oppure l’amiculum, una sopraveste di lino trasparente.

Il motivo di questa distinzione d’abito era il pudore, poichè una vera matrona doveva essere pudica per non attirare su di sè gli sguardi degli uomini.

Le qualità che la donna ideale doveva avere secondo il Mos Maiorum sono innumerevoli, infatti ella doveva essere: pia, casta, frugale, laboriosa, silenziosa ed obbediente. La pietas era la virtù romana del rispetto per gli dei, quindi la donna doveva essere fortemente religiosa e condurre le attività del culto domestico; casta poichè doveva dare alla luce solo i discendenti legittimi del marito e la lussuria era una rovina morale (anche se consumata esclusivamente col marito, il quale invece poteva giacere con le sue concubine/schiave); la frugalità era un’altra virtù romana molto importante nella tradizione, tanto che uomini come Catone condannarono aspramente la civiltà romana per averla persa ed essersi crogiolati nel luxus; la donna doveva essere laboriosa, ma l’unico lavoro che era consentito alla vera matrona era il tessere la lana, tutti gli altri erano per le donne facili (basti pensare che il mestiere di locandiera era equiparato a quello della prostituta); silenziosa ed obbediente poichè doveva eseguire gli ordini del pater familias, inoltre per esempio vi era il culto della Tacita Mura ovvero di una ninfa alla quale Giove strappò la lingua perchè parlava troppo.

Un altro aspetto da considerare è che alle donne era vietato parlare in pubblico, non avevano il diritto di entrare in politica, necessitavano di una scorta maschile per uscire di casa (un parente, uno schiavo o un liberto) e avevano capacità giuridica ma non esecutiva, per esempio non potevano effettuare azioni di compra-vendita (per le quali veniva usato un liberto).

La condizione di non poter presenziare alla vita pubblica si vede anche dal sistema onomastico: se infatti un uomo aveva un prenomen identificativo (Marcus, Lucius, ecc.), per le donne non era necessario in quanto non dovevano essere distinte pubblicamente (potevano comunque averne uno, ma veniva usato solo all’interno della domus); le donne prendevano solo il nomen, ovvero il nome della famiglia (Iulia, Cornelia, ecc.) ed il patronimico (es. Marci filia), esso veniva scritto nelle epigrafi e nei documenti per mostrare che una donna era nata libera; infine il cognomen, ovvero il soprannome, veniva talvolta dato alle figlie per distinguere fra le varie sorelle (Minor, Prima, Secunda, e così via).

Va di fatto che le ipotetiche due figlie di un uomo chiamato Marcus Iulius si chiameranno: Iulia Maior e Iulia Minor oppure Iulia Prima e Iulia Secunda.

Un diritto del quale godevano le donne era quello all’eredità, infatti erano al pari livello testamentario dei figli maschi. Va però fatto notare che la donna non era vista come l’ereditiera definitiva, ma come una “guardiana” che aspettava di poter passare il patrimonio ad un uomo e comunque non avendo diritto esecutivo non poteva usare il proprio denaro.

Il matrimonio: la prima forma di matrimonio era il cosiddetto “cum manu“, che consisteva nella coemptio, ovvero la compravendita della sposa fra il padre di essa e il futuro marito, il quale formalizzava il contratto accogliendola in casa ed accettando la dote matrimoniale; un altro metodo era l’usus, nel quale la coppia conviveva per un anno al termine del quale il marito avrebbe potuto accettare o meno la dote formalizzando o rifiutando il matrimonio. Col matrimonio la donna e tutti i suoi beni entravano a far parte della famiglia del marito.

In generale le donne non godevano di libertà visto che erano soggette alla potestas legale prima del padre e poi dello sposo.

Vi erano due formule per il divorzio: uno consensuale ed il ripudio. Entrambi potevano essere richiesti esclusivamente dal marito e dovevano avere gravi motivazioni come la sterilità (della quale veniva incolpata solo la donna), l’infanticidio, l’adulterio e così via. Le donne potevano essere condannate a morte per adulterio.

L’evoluzione dei diritti

Dal II sec. a. C. la formula del matrimonio cum manu fu soppiantata dal nuovo matrimonio “sine manu“; la grande differenza fu che con questa formula la donna ed i suoi beni restavano all’interno della sua famiglia di origine, ciò portò ad un arricchimento sempre maggiore delle matrone romane grazie alle eredità dei mariti (che spesso morivano in guerra).

Nello stesso periodo le donne cominciarono a guadagnare sempre più autonomia giuridica dai padri e dai mariti e, di conseguenza, si alleggerì sempre più la tutela mulierium (cioè la “tutela” legale sulla donna).

Bisognerà comunque aspettare il 42 a. C. per avere una donna che parla pubblicamente davanti agli uomini: è la storia di Ortensia, una ricca matrona, che condannò una tassa che il triumvirato impose su 1400 donne ricche per poter finanziare lo sforzo bellico; durante la sua orazione nel foro di Roma ella disse che le donne non erano costrette a pagare lo stato in quanto non ne facevano parte e non potevano entrare in politica.

Il risultato fu che i triumviri furono costretti a diminuire le donne tassate da 1400 a 400.

Con l’avvento di Augusto (31 a. C.) al potere si hanno esempi di donne alle quali viene concesso il diritto di apparire in pubblico: Ottavia e Livia, rispettivamente la sorella e la moglie del principe.

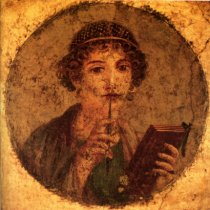

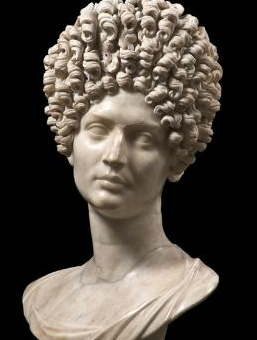

Il concetto del luxus fu introdotto in età repubblicana in seguito allo scontro tra il Mos Maiorum e la corrente ellenistica, che era appunto portatrice di lusso sfrenato e quindi in aperto contrasto con gli ideali di pudicizia e frugalità antiche. L’esempio principale del lusso femminile era l’ostentare gioielli, il portare capigliature estremamente curate e appariscenti e la cosmesi “eccessiva”. Questo scontro durò per secoli e, piuttosto che terminare, passò in secondo piano a causa delle guerre civili e dell’anarchia militare (III sec. d. C.), va però detto che da Adriano (76-138) in poi molti imperatori furono pro-ellenismo.

Durante tutta l’età imperiale cominceranno poi a leggersi nomi di donne su edifici pubblici nel ruolo di finanziatrici (come Claudia Acte), si vedranno donne lavoratrici (come le donne del tegolone di Pietrabbondante, nel Sannio) e donne profondamente acculturate (come Postumulena Sabina), insieme a molti altri esempi dell’evoluzione della figura della donna.

Fonti:

La donna romana. Modelli e realtà, F. Cenerini, il Mulino, 2009