Questo articolo è stato letto 1 2,136 volte

Correva l’anno 1961 quando lo psicologo statunitense Stanley Milgram tenne un esperimento per rispondere alla domanda: se gli venisse impartito un ordine, l’essere umano eseguirebbe delle azioni in forte conflitto con i valori etici e morali a danno di un’altra persona? Lo scopriremo insieme con questo nuovo articolo della rubrica Esperimenti Scientifici Estremi.

Contestualizziamo citando Wikipedia: l’esperimento cominciò tre mesi dopo l’inizio del processo a Gerusalemme contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. Milgram concepiva l’esperimento come un tentativo di risposta alla domanda: “È possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini?“.

Svolgimento dell’esperimento

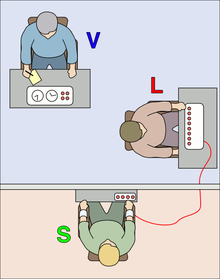

Tramite un annuncio sul giornale vennero reclutati i partecipanti e venne scelto un campione di età compresa fra i 20 e i 50 anni, maschi e di differente ceto sociale e con un sorteggio truccato vennero assegnati gli ruoli di “allievo” e “insegnante”; i soggetti capitavano a loro insaputa sempre come insegnanti, mentre i complici sempre come allievi, per poi venire indirizzati in stanze separate adibite al proprio ruolo.

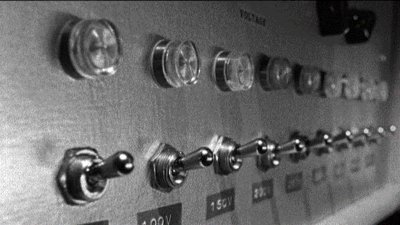

L’insegnante (il soggetto dell’esperimento) veniva posto davanti ad un generatore di corrente elettrica, dicendogli che era collegato con l’allievo (il complice) e che aveva più funzioni: scossa leggera, scossa media, scossa forte, scossa molto forte, scossa intensa, scossa molto intensa e infine l’ultima che recitava: “Attenzione: scossa molto pericolosa” e gli venne fatta provare sulla propria pelle la terza leva, cioè la scossa da 45V, così da dargli un metro di paragone sul dolore che sarebbe andato ad infliggere.

Dopo questa prima fase gli vennero date le istruzioni (via Wikipedia):

- leggere all’allievo una serie di coppie di parole, per esempio: “scatola azzurra”, “giornata serena”; compito dell’allievo era di memorizzare le coppie, in vista della fase successiva;

- ripetere la seconda parola di ogni coppia accompagnata da quattro associazioni alternative, per esempio: “azzurra – auto, acqua, scatola, lampada”, e chiedere all’allievo quale fosse, tra quelle elencate, la parola presente nella coppia originaria: ad esempio, “azzurra – scatola”.

- decidere se la risposta fornita dall’allievo fosse corretta;

- in caso fosse sbagliata, infliggere una punizione, aumentando l’intensità della scossa a ogni errore dell’allievo.

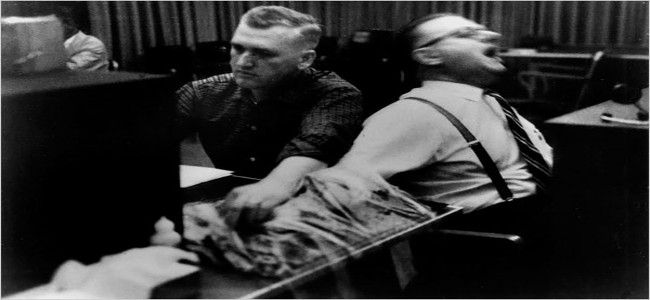

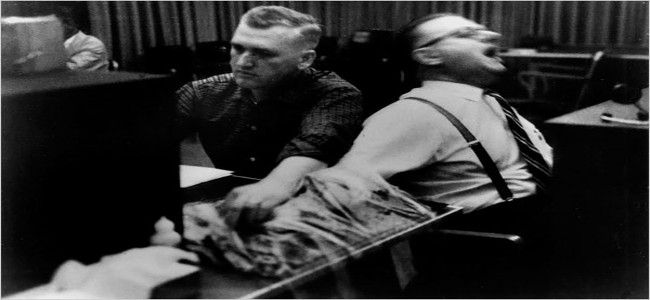

L’insegnante doveva impartire una scossa elettrica sempre più forte ogni qualvolta l’allievo (il complice) sbagliava risposta, naturalmente quest’ultimo enfatizzava (o meglio recitava) la reazione al dolore. Quando si arrivava a (finti) voltaggi molto alti ad ogni rifiuto lo sperimentatore ripeteva frasi come: “l’esperimento richiede che lei continui”, “è assolutamente indispensabile che lei continui”, “non ha altra scelta, deve proseguire”, proprio per vedere se il soggetto avrebbe acconsentito ad effettuare azioni che vadano contro la propria morale per via di ordini impartiti da un soggetto più autoritario.

Nel caso i soggetti si rifiutassero di proseguire non arrivando all’interruttore con intensità massima, i ricercatori segnarono per ogni partecipante l’ultima leva tirata.

L’articolo continua dopo il video.

Risultati dell’esperimento

Nonostante la forte tensione emotiva le proteste verbali i una considerevole percentuale dei 40 soggetti arrivarono fino a tirare l’ultima leva, quella che pensavano pericolosa (con rischio di morte) per il complice. Inoltre i soggetti si sentivano sollevati dalla responsabilità delle proprie azioni, come se il fatto che gli venisse ordinato trascendesse dal loro effettivo gesto, ma anzi scaricherebbe “la colpa” sulla persone che detta il comando piuttosto che su quella che lo esegue. In pratica l’autorità induce uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma diventa uno strumento per eseguire ordini.

Perché tutto questo avvenga anno individuato tre fattori fondamentali (cito Wikipedia):

- percezione di legittimità dell’autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava l’autorevolezza della scienza)

- adesione al sistema di autorità (l’educazione all’obbedienza fa parte dei processi di socializzazione)

- le pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le qualità oppure rompere l’accordo fatto con lui).

È stato notato anche che il grado di ubbidienza variava in relazione a due fattori: la distanza tra insegnante e allievo e la distanza tra soggetto sperimentale e sperimentatore. Più l’ordine veniva dettato da vicino, più lo eseguivano. Furono testati 4 livelli di “vicinanza”:

- Nel primo l’insegnante non poteva osservare né ascoltare i lamenti della vittima;

- nel secondo poteva ascoltare ma non osservare la vittima;

- nel terzo poteva ascoltare e osservare la vittima;

- nel quarto, per infliggere la punizione, doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra.

Nel primo livello di distanza, il 65% dei soggetti andò avanti sino alla scossa più forte; nel secondo livello il 62,5%; nel terzo livello il 40%; nel quarto livello il 30%

– via Wikipedia

Conclusioni

Cito perché è già perfetto il testo che si trova su Wikipedia ed è inutile riportarlo cambiando qualche parola:

Grazie all’esperimento, Milgram arrivò a dimostrare che l’obbedienza dipende anche dalla ridefinizione del significato della situazione. Ogni situazione è infatti caratterizzata da una sua ideologia che definisce e spiega il significato degli eventi che vi accadono, e fornisce la prospettiva grazie alla quale i singoli elementi acquistano coerenza.

Tale “ridefinizione del significato della situazione” potrebbe portare l’insegnante che somministra le scosse ad entrare in quello che viene detto “stato d’agente“, in cui un individuo percepisce se stesso come “agente” della volontà di qualcun altro, e quindi non percepisce la responsabilità delle azioni che commette come propria.

La coesistenza di norme sociali contrastanti (da una parte quelle che inducono a non utilizzare la forza e la violenza e dall’altra quelle che prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli) fa sì che la probabilità di attuare comportamenti aggressivi venga di volta in volta influenzata dalla percezione individuale della situazione (che determina quali norme siano pertinenti al contesto e debbano pertanto essere seguite).

Dal momento che il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall’autorità, finisce col ridefinire un’azione distruttiva, non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente necessaria.

Le numerose ricerche che hanno successivamente utilizzato il paradigma di Milgram (come quelle di David Rosenhan), hanno tutte pienamente confermato i risultati ottenuti dallo studioso, che sono stati ampiamente discussi anche nell’ambito di quel cospicuo filone di studi interessati a ricostruire i fattori che hanno reso possibile lo sterminio ad opera dei nazisti.