Questo articolo è stato letto 1 2,954 volte

Nel film “L’ultimo samurai” viene mostrata l’ultima fase della rivolta dei samurai ed il loro annientamento, ma è una storia romanzata e liberamente tratta dai veri avvenimenti che colpirono il Giappone negli anni ’70 dell’800.

Antefatto

Con la Restaurazione Meiji del 1868 si avviò un periodo di riforma politica e sociale in Giappone; tali riforme portarono forme di occidentalizzazione e modernizzazione che colpirono l’intero costrutto sociale della cultura nipponica: i Daimyō furono privati dei loro possedimenti, le classi sociali vennero abolite ed i samurai si ritrovarono senza un titolo nè un lavoro.

In realtà il governo imperiale fece solo una transizione, infatti gli ex Daimyō divennero governatori delle stesse province che possedevano in precedenza, creando una nuova aristocrazia che avrebbe governato il paese fino al 1945; i samurai furono incentivati a trovare nuovi lavori, per esempio come mercanti. Comunque in entrambi i casi lo stato spese considerevoli somme di denaro come compensi per le ex classi sociali dominanti.

Molti samurai si adattarono ed entrarono nel nuovo esercito di stato (prima della Restaurazione Meiji il Giappone non aveva un esercito nazionale), divenendo in breve tempo ufficiali di alto rango, mentre altri si diedero alla vita civile. Altri, però, erano scontenti di aver perso il proprio status sociale e si sollevarono contro il nuovo governo in una serie di rivolte (es. Ribellione di Saga nel 1874 e la Ribellione di Chōshū nel 1876).

Cause della Ribellione di Satsuma

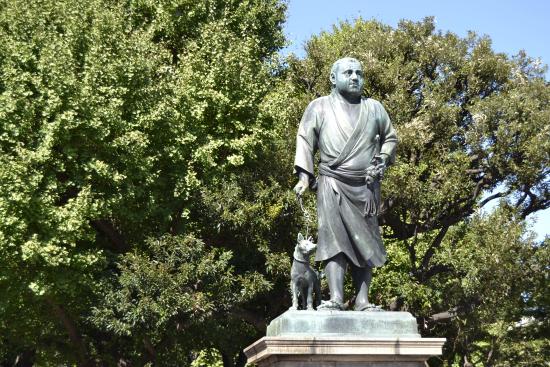

Uno dei generali fautori della Restaurazione Meiji era Saigō Takamori (1828-1877), un samurai e comandante delle armate del dominio di Satsuma (centro e sud dell’isola di Kyūshū), ed in seguito entrò nel governo.

Nel 1873 il governo imperiale era diviso in due fazioni: una voleva dichiarare subito guerra alla Corea per testare il nuovo esercito e placare la sete di combattimento degli ufficiali ex samurai, mentre l’altra desiderava portare a termine la modernizzazione del paese prima di dichiarare guerra alla Corea.

Quindi in realtà la discussione era incentrata solo sulle tempistiche della guerra.

Saigō era uno degli esponenti della fazione per le ostilità immediate e sviluppò un piano: sarebbe andato in Corea e si sarebbe fatto uccidere, dando così un casus belli immediato al Giappone. Il piano fu bocciato dall’imperatore e prevalse la fazione modernizzatrice.

Saigō Takamori si dimise dal governo in segno di protesta e fu seguito da molti ex samurai divenuti ufficiali o poliziotti.

Nel 1874 tornò nella sua città natale di Kagoshima dove fondò un’accademia paramilitare, nella quale venivano insegnati il bushidō e la filosofia cinese, inoltre si svolgeva un addestramento militare. Il governatore di Satsuma era in linea con la politica di Saigō e diede cariche politiche ai suoi samurai; la provincia cominciava ad essere indipendente dal potere centrale dello stato.

Le tensioni fra i samurai di Satsuma ed il governo centrale aumentarono drasticamente, anche perchè molte ribellioni di ex samurai si scatenavano in territori adiacenti o comunque vicini a Satsuma.

Nel 1877 l’impero inviò una nave da guerra a Kagoshima per requisire le armi dell’arsenale cittadino nel timore di una rivolta; sfortunatamente questo accese la miccia della ribellione. Degli studenti dell’accademia di Saigō Takamori attaccarono la ciurma imperiale e rubarono le armi; nel giro di pochi giorni oltre 1.000 studenti manifestavano contro il governo centrale.

Pochi giorni dopo dei rivoltosi tentarono di assaltare la nave da guerra, ma fallirono; fu allora che il governo decise di inviare l’esercito a sopprimere la rivolta. Nel mentre Saigō raccolse la sua armata e si diresse a nord verso Tokyo.

Le battaglie della ribellione

L’assedio di Kumamoto

Il 22 febbraio 1877 l’esercito di Saigō raggiunse il castello di Kumamoto, nell’omonima prefettura del Kyūshū, e cominciò l’assalto. I 4.400 difensori, guidati dal generale maggiore Tani Taneki, erano considerati dei soldati di leva senza coraggio nè addestramento dai ribelli, ma in realtà avevano guadagnato esperienza l’anno precedente schiacciando una piccola rivolta di ex samurai; le forze imperiali combatterono per alcuni giorni, riuscendo a tenere il castello nonostante le perdite, le poche provviste e munizioni e lo schiacciante vantaggio numerico dei ribelli, che contavano oltre 20.000 uomini grazie anche ad ex samurai di Kumamoto.

Saigō allora decise di prendere il castello per fame e lo circondò, cercando anche di occupare le possibili aree di sbarco per l’esercito imperiale che contava 90.000 soldati.

[notification type=”alert-success” close=”false” ] Leggi anche “Gli Ultimi Samurai: Onore e Morte Di Una Casta Di Guerrieri“[/notification]

Leggi anche “Gli Ultimi Samurai: Onore e Morte Di Una Casta Di Guerrieri“[/notification]

L’esercito però riuscì comunque a sbarcare e fra il 3 ed il 20 marzo combattè contro 15.000 ribelli nella battaglia di Tabaruzaka, uccidendone 4.000 e mettendoli in fuga. Questa vittoria permise alle forze imperiali di prendere Kagoshima ed isolare Saigō. L’8 aprile la guarnigione del castello di Kumamoto compì una sortita notturna e aprì un varco nella linea difensiva ribelle, riaprendo così la via ai rifornimenti. Il 12 aprile l’esercito imperiale arrivò a Kumamoto e mise in fuga i samurai.

Monte Enodake

La disastrosa ritirata da Kumamoto distrusse il morale dei ribelli, che fuggirono verso Hitoyoshi; per qualche settimana non vi furono scontri, poichè l’esercito imperiale era in attesa di rinforzi e rifornimenti. Saigō allora marciò a Miyazaki, lasciando unità di samurai indietro per condurre una guerriglia contro l’impero.

La guerriglia non ebbe nessun effetto e l’esercito imperiale sbarcò delle truppe a nord dei ribelli, circondandoli completamente. Per metà agosto il numero dei ribelli era sceso a 3.000 e avevano ormai perso quasi tutte le loro armi moderne e i cannoni.

Saigō si rifugiò sul Monte Enodake, dove fu completamente circondato. Il generale Yamagata Aritomo attaccò in forze i ribelli, molti dei quali commisero seppuku. Saigō e 500 dei suoi bruciarono le loro divise e riuscirono a scappare verso sud, occupando la collina di Shiroyama, a Kagoshima, il 1° settembre.

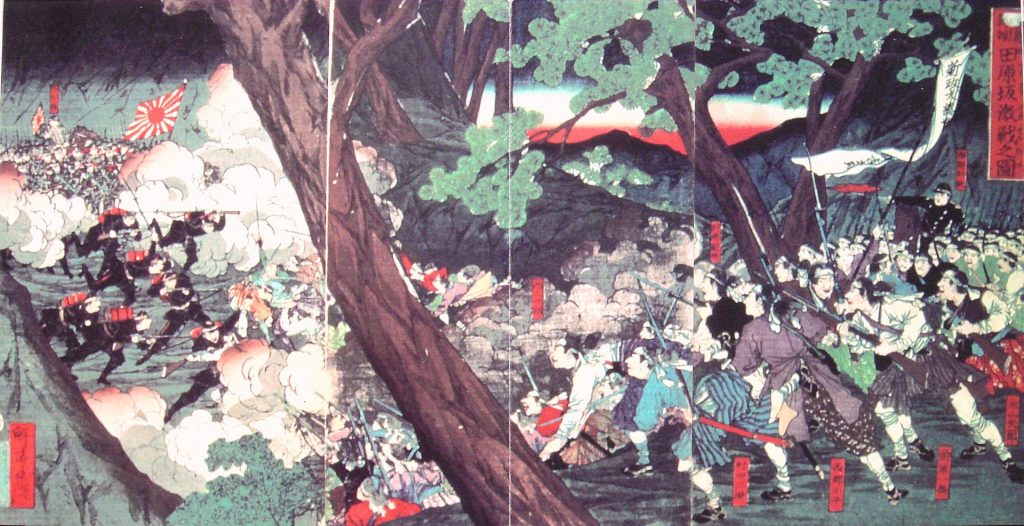

La battaglia di Shiroyama

Yamagata arrivò a Shiroyama con 30.000 truppe e circondò la collina, fece costruire fortificazioni tutto intorno per evitare che Saigō fuggisse nuovamente. Nella notte fra il 23 e il 24 settembre l’artiglieria imperiale bombardò incessantemente la collina e la mattina del 24 l’esercito governativo attaccò.

I samurai, ormai dotati quasi solo di armi bianche, caricarono la linea di fuoco subendo ingenti perdite, ma l’esercito regolare non aveva addestramento nel combattimento corpo a corpo, al contrario invece dei samurai di Saigō. Lo scontro divenne caotico e per un brevissimo periodo i ribelli tennero la posizione, ma la differenza numerica era troppo grande.

Saigō fu ferito mortalmente allo stomaco e all’arteria femorale e si fece portare da un suo fedelissimo, Beppu Shinsuke, in un luogo dove potesse suicidarsi, accompagnato dai restanti ribelli. Beppu fece da kaishakunin, ovvero l’aiutante che taglia la testa al samurai che commette seppuku, e Saigō si suicidò. Subito dopo la sua morte i restanti samurai, Beppu compreso, caricarono nuovamente la linea di fuoco imperiale e furono sterminati. Tutti i 500 samurai morirono e sembra che solo 30 soldati imperiali trovarono la loro fine quel giorno.

La memoria di Saigō

La ribellione ebbe un costo economico enorme per lo stato, che dovette abbandonare il sistema aureo per coprire le spese. Fu anche l’ultima ribellione dei samurai e cementò l’ideale di modernizzazione statale, oltre ad essere stata il terreno di prova per il nuovo esercito.

Nel 1889 l’imperatore Meiji riabilitò la memoria di Saigō Takamori ed in seguito furono erette due statue in suo onore a Tokyo e a Kagoshima.

Fonti:

Rosa Caroli, Francesco Gatti, Storia del Giappone